はじめに

エマニュエル・トッドは1976年の著書でソ連崩壊(1991年)を予言して、その名を世に知られるようになりました。

予言はその後も続き、2007年の著書では「アラブの春」(2009年~)を、2014年のインタビューではイギリスのEU離脱(国民投票は2016年)を、2002年以降の一連の著書では金融危機(2008年)からトランプ大統領選出に至るアメリカの危機を予測しています。

トッドは好んで自らを「ブリコラージュ屋」と称します。「ブリコラージュ(bricolage)」の原義は「日曜大工」。素人がガラクタでも何でも使って器用に物を作る、といったニュアンスの言葉です。

一見、自身を卑下するようなこの言い回しには、大袈裟な理論体系を打ち立てながら現実に触れることができないアカデミズムへの皮肉が込められているのだと私は理解しています。

実際、トッドが世界を観察するのに使っている道具は、比較的簡単なものです(以下に「予言」の根拠をまとめました)。しかし、その簡素な道具立てから驚きの「予言」が生まれ、真実に触れる命題の数々が発掘されるのですから、私たちも是非それを手に入れて使ってみたいではないですか。

| 予想した事象 | 根拠とした指標 |

|---|---|

| ソ連崩壊 | 人口動態(乳児死亡率の上昇) |

| アラブの春 | 識字率、人口動態(出生率低下) |

| BREXIT | 家族システム |

| アメリカの危機 | 人口動態(白人45~54歳の死亡率上昇) |

今回は、トッドの理論の概要をお伝えしつつ、道具箱の中身を一挙にご紹介させていただきます。

概要—3種の道具

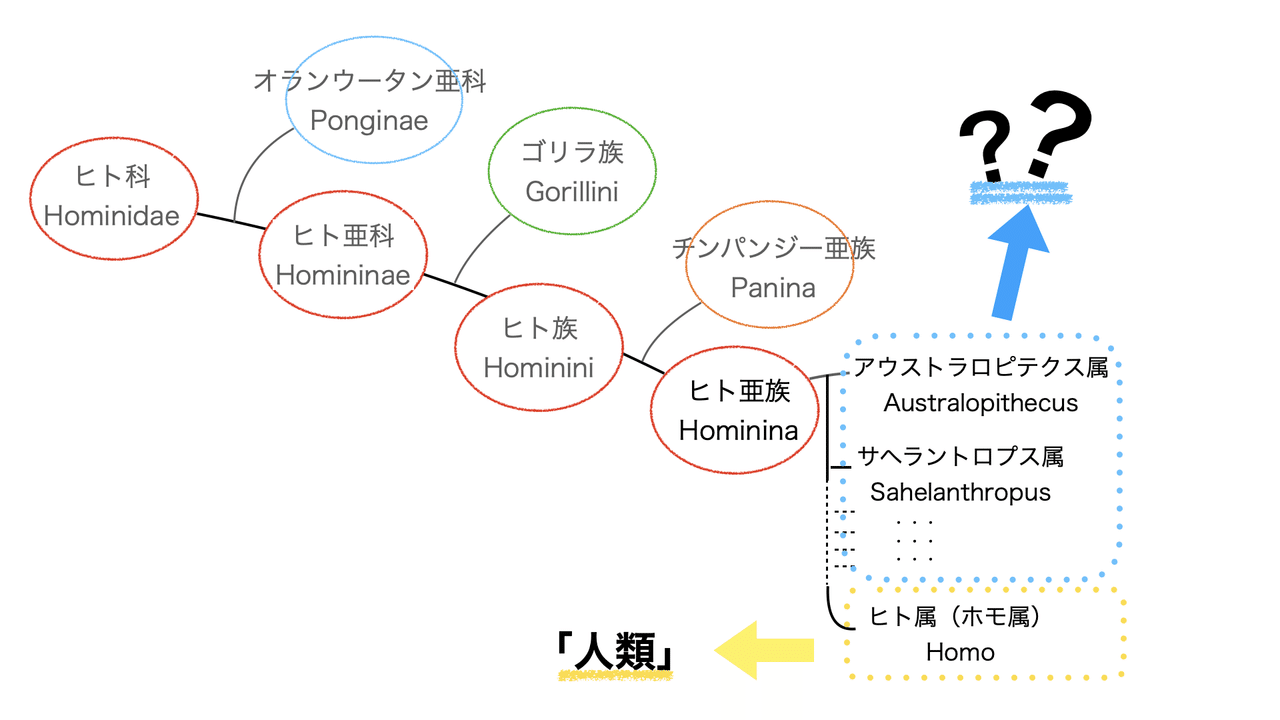

トッドの社会科学に対する功績は、以下の3点にまとめることができます。(トッドの功績についてはこちらもぜひご覧ください。)

①家族システムとイデオロギーの相関関係を発見・解明した。

②教育の進展を基礎とした発展モデルを構築した。

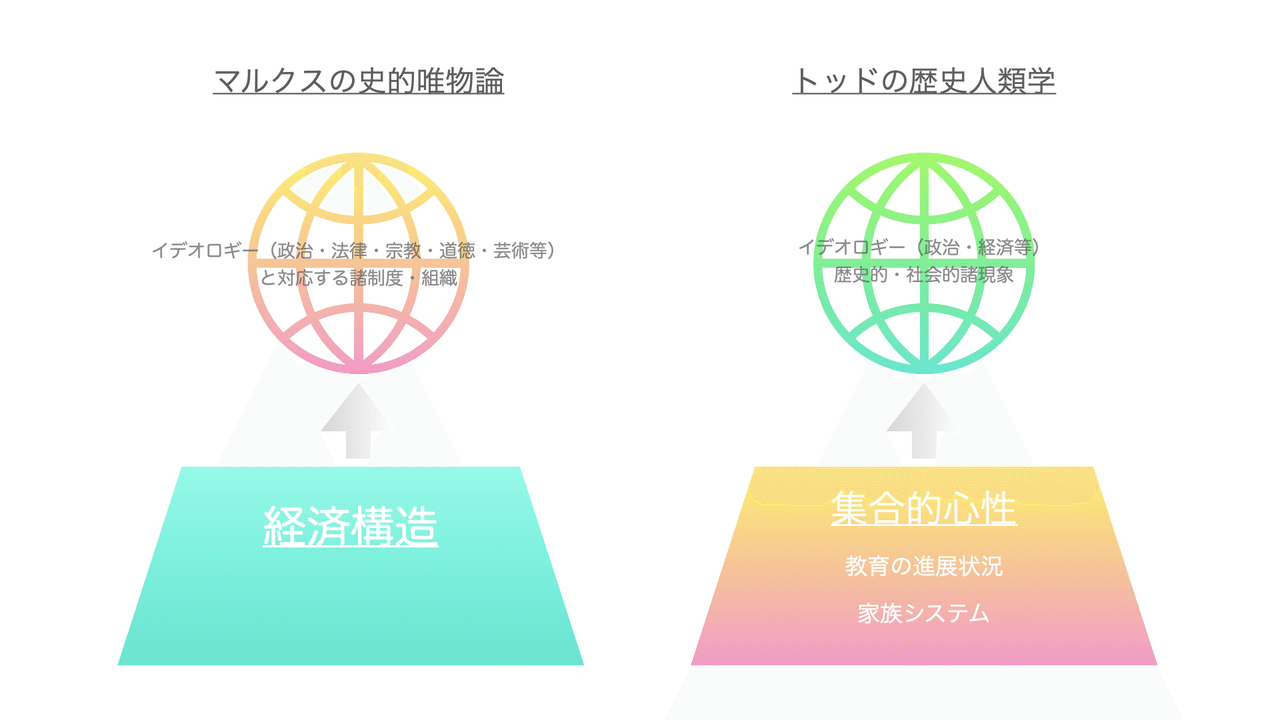

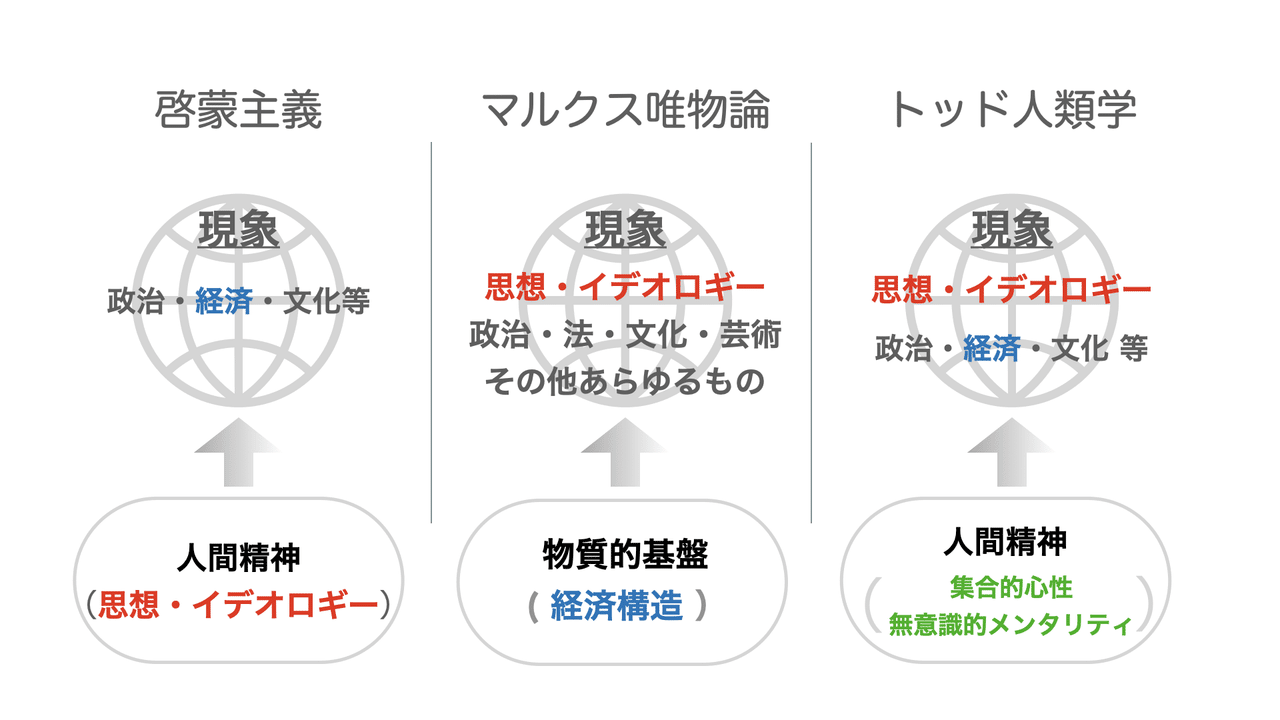

③家族システムの発展過程を跡付け、人間理性を中心とした啓蒙主義的歴史観や経済を中心とする歴史観に代わる人類学的歴史観を構築した。

こう書くと、体系的に物を考える思想家の仕事のようですが、実際はたぶんこんな感じです。

「家族システムの威力、すごくない?」

『第三惑星』執筆時

「これに識字率と人口動態のデータを組み合わせたら、近代化の過程が手にとるように分かるじゃないか」

『世界の幼少期』執筆時

「家族システムの分布は偶然かと思ったが違うのか。共同体家族が「革新」で、核家族が原型? えっ? これって、全世界史の流れを書き換える大発見かも‥」

「新人類史序説」(『世界像革命』所収)から『家族システムの起源』

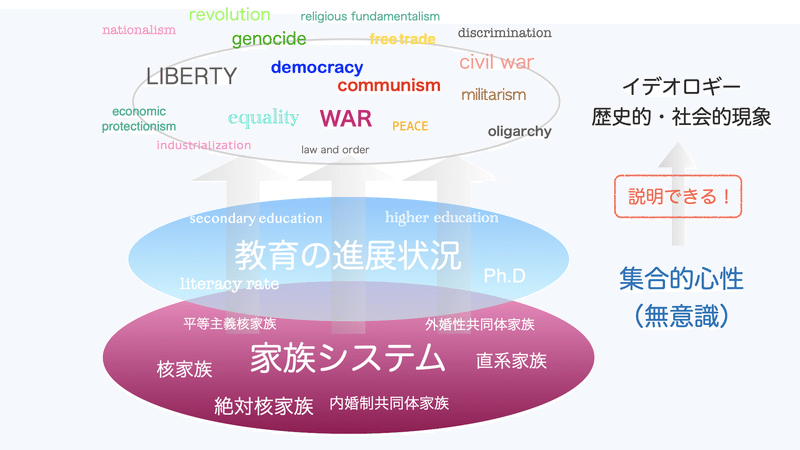

と、このようにして、トッドがその価値を発見し、使用法を確立していったのが、家族システム、教育、人口動態 の三種類のデータです。

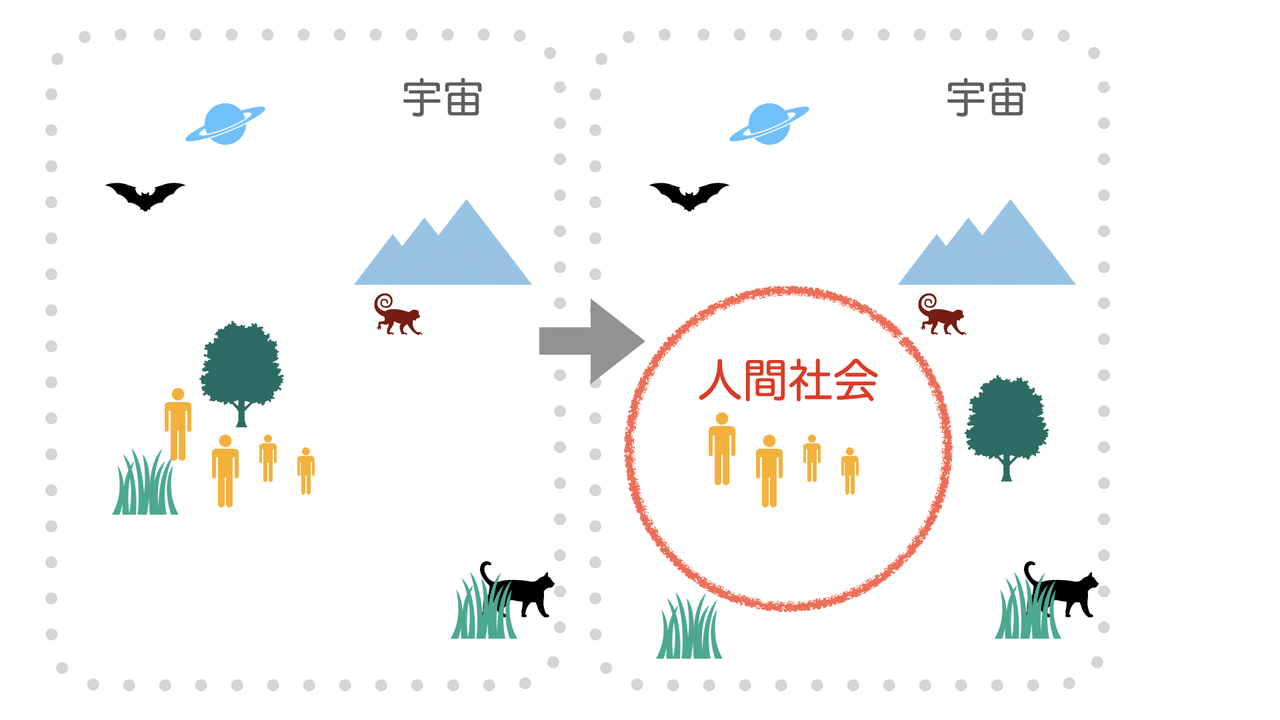

この3つは、大まかに言うと下の図のような感じで、社会の診断に役立てられます。

上記の「予言」についていうと、トッドは、人口動態のデータ(乳児死亡率・成人死亡率の上昇)を見て、ソ連、アメリカの社会の健全性が損なわれていることを察知しました。識字率の上昇と人口動態(出生率の低下)からアラブの近代化を確認し、イギリスの家族システム(絶対核家族)が、EUの多数および中核を占めるシステム(ドイツなどの直系家族)と異なることから「体質的に耐えられない」と判断したのです。

家族システム

(1)家族システムとは何か

トッド自身は定義をしていませんが、「概要」としてお伝えする都合上、私の言葉で説明させていただきます。

人類は、配偶者を得て、子供を作り、育て、知恵なり財産なりの価値あるものを伝承することで、種として生存します。この一連の過程、つまり、人類の婚姻と世代継起のあり方に関する慣習的なルールの体系、それが家族システムである、とお考えください。

人類学による家族システムの研究は主に未開社会の研究で発達したものですが、トッドはこれを近代社会の分析に応用して大きな成果を上げました。彼の「ブリコラージュ」の最高傑作の一つといえます。

なお、以下でいう「家族システム」」は、近代化する前の社会で観察されたシステムであることをお断りしておきます。家族システムは人類の社会を統合するシステムであり、現代でも機能を続けていると考えられるのですが、近代化後の社会ではその機能の中心は家族から公共空間に移行し、家族という場での観察は難しくなっているからです。

(2)家族システムとイデオロギー

①家族システムの定義

家族システムとイデオロギーの相関関係を示す際に用いられる主な項目は親子関係と兄弟関係の2つです。それぞれが2つに分かれ、4種の家族システムを定義します。

| 表現される価値 | 判断基準 | |

| 親子関係 | 自由 / 権威 | 同居の規則(三世代同居の有無) |

| 兄弟関係 | 平等 / 非平等 | 相続慣習 |

ルールは次の通りです。

1)親子関係は社会の縦の関係を規律する

- 自由主義的か権威主義的かの二択

- 判断基準は同居の規則

- 親子の分離(子どもが成人すると直ちに別世帯を作る)→自由主義

- 親子の同居(成人後も親世帯にとどまる)→権威主義

2)兄弟関係は、社会の横の関係を規律する

- 平等か非平等(不平等)か

- 判断基準は相続慣習

- 兄弟に平等に遺産を配分 → 平等主義

- 長子相続、末子相続など特定の一人を優遇 → 不平等(差異を固定)

- ルールが存在せず、親が恣意的に決定 → 非平等(平等に無関心)

| 親子関係 | 兄弟関係 | |

| ①絶対核家族(英、米) | 自由 | 非平等 |

| ②平等主義核家族(仏、西) | 自由 | 平等 |

| ③直系家族(日、韓、独) | 権威 | 不平等 |

| ④共同体家族(アラブ、中、露) | 権威 | 平等 |

②4つの家族システム

1) 絶対核家族:自由 (イギリス他のアングロサクソン諸国、オランダ、デンマーク等)

子どもたちは早期に独立し(親子関係が自由主義的)、厳密な相続規範がなく遺言が使用される(兄弟間の平等に無関心)。親子の自由、兄弟間の連帯の不存在によって、家族システムの中でもっとも個人主義的。

2) 平等主義核家族:自由と平等 (フランス、スペイン、南米問等)

親子関係の自由は絶対核家族と同様だが、厳密な相続規則が兄弟の平等を保証している。成人後も(少なくとも親が死ぬまでは)兄弟間の関係が続く分、絶対核家族より個人主義の度合いが低い。

3) 直系家族:権威と不平等 (日本、韓国、ドイツ、スウェーデン等)

跡取りとなる子(多くは長男だが末子の場合も女子の場合もある)は結婚しても親と同居(長期に渡り親の権威の下に置かれる)。土地や主要な財産は全て跡取りのものであり、他の兄弟姉妹は下位に位置付けられる(安定的な継承のために兄弟関係の不平等が規範となる)。家系の継続を眼目とするシステム。

4) 共同体家族:権威と平等 (アラブ諸国、ロシア、中国、ベトナム等)

親子間の権威主義と兄弟の平等の組合わせ。兄弟は結婚後も全員妻とともに親と同居する。兄弟世帯の同居による横の広がりと三世代同居の縦の広がりによる大規模な家族構造の頂点に父親が君臨する形であり、親の権威は絶大。兄弟に序列がないため、父親の死が直ちに集団の危機につながる不安定性を持つ。

*二種類の共同体家族

共同体家族は、アラブ圏と中国・ロシアの家族システムですが、両者の間には重要な違いがあります。婚姻制度です。

中国・ロシアは多くの国と同様に外婚制(いとこ婚を認めない)です(共産主義はこちらに対応します)。これに対し、アラブ圏ではいとこ同士の結婚が好んで行われます。この内婚の規則が、共同体家族の苛烈さを和らげる機能を果たしているとトッドは指摘しています。

一つは、大規模家族の頂点に君臨する父親の絶大な権威の性質です。アラブ的内婚には「理想」があり、それは父の兄弟の娘(叔父方のいとこ)との結婚です。このような理想の存在は、子どもの結婚という重大事を決めるのが父親個人というよりは慣習であることを示しています。つまり、内婚制共同体家族では、強大な権威の源は父親の人格というより「慣習」である。その分だけ、現実の父親(リーダー)が行使する権威の力は緩和されているといえます。

もう一つは女性の立場です。共同体家族では(ただでさえ地位の低い)女性は男性優位の大家族の中に後から一人で入っていかなければならないという厳しい立場にあります。しかし、いとこ同士なら、女性は子どもの頃からよく知っている叔父の家に嫁ぐわけで、温かみのある家族の絆のうちにとどまることができる。同じ大家族でも、雰囲気はずいぶんと異なるのです。

権威の源が慣習であること、女性を家族の絆から排除しない仕組みは、集団の安定性にも寄与しているように思えます。その意味では、家族システムの「発達」の頂点といえるのは、内婚制共同体家族の方なのかもしれません。

(3)家族システムの使い道

家族システムは、教育の進展や人口動態という他の指標と合わせて使うことで絶大な威力を発揮しますが、単体でもかなりの役をこなします。

例えば、アメリカは共産主義の拡大を防ぐという名目で数多くの戦争を戦いました。ベトナム戦争のときには、ベトナムだけでなく、カンボジアやラオスにまで戦線を広げ大量の爆弾を投下しましたが、家族システムを見れば、ベトナムの共産主義化が必然的である一方で、カンボジアやラオスに共産主義が定着するおそれはないということが分かります(北ベトナムは外婚制共同体家族、カンボジア、ラオスは核家族です)。

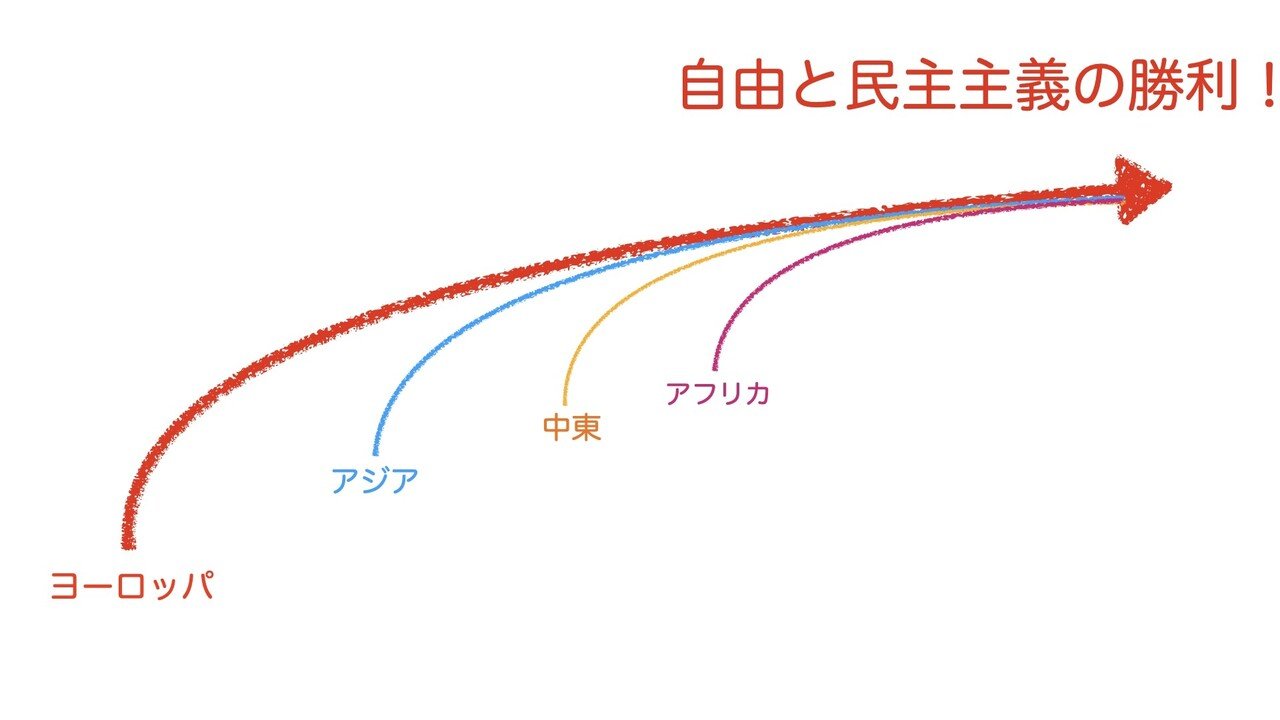

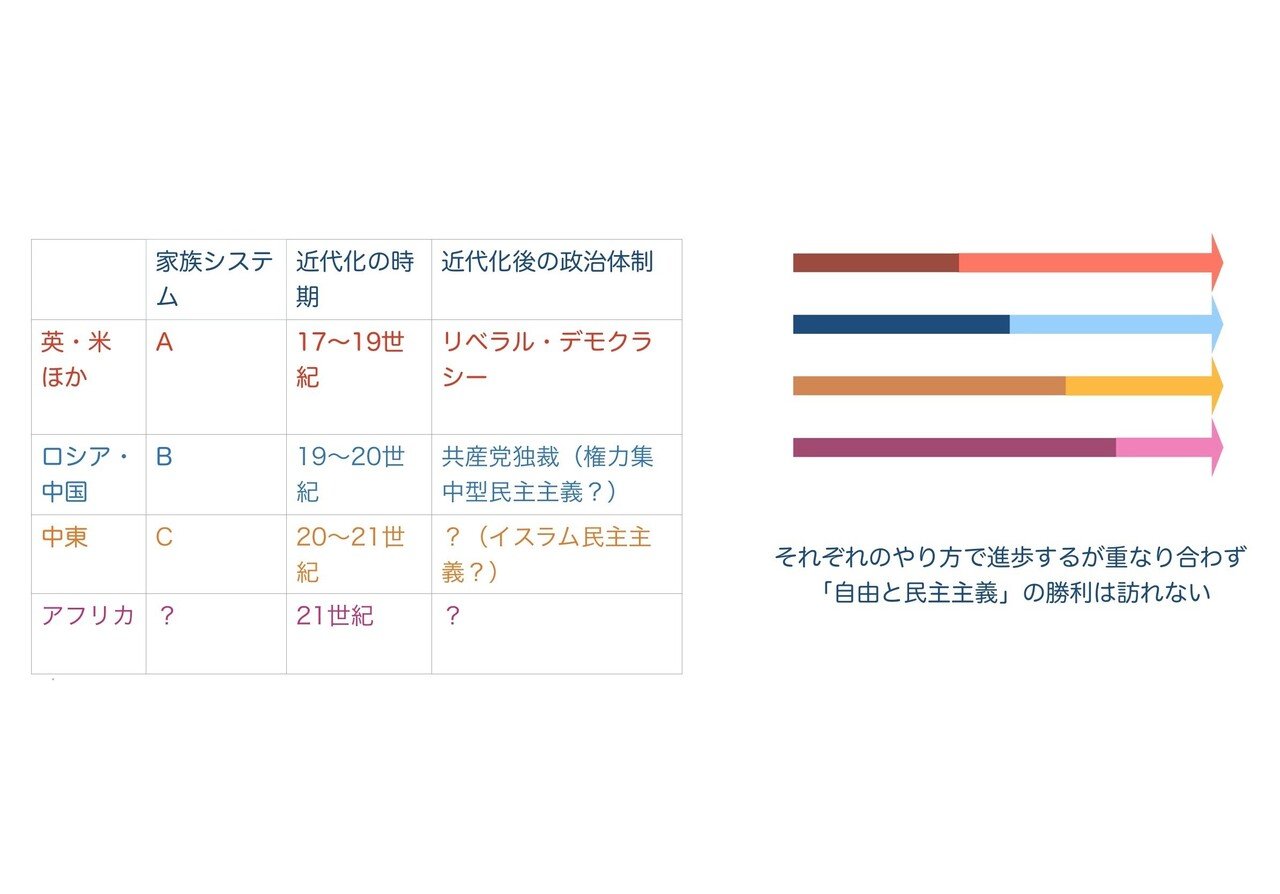

また、バイデン大統領は、「自由と専制主義の戦い」を強調し、「民主主義サミット」などというものまで開催して自由主義陣営の拡大を図っています。しかし、アメリカがどれだけ頑張っても、ロシアや中国が権威主義的な体制を放棄することはないし、中東が、やはりある種の権威主義的システムを保ち続けるであろうことも間違いないと思われます。

ロシアや中国(程度の差はあれ日本もですが)が権威的な社会しか作ることができないのは、アメリカやイギリスが自由な社会しか作れないのと全く同じ理由です。だとしたら、私たちにできることは一つしかない。異なる価値観の存在を受け入れることです。

人間は社会に属さなければ生きられない動物です。したがって、私たちは、自分の所属する社会の「体質」を引き受けるしかないし、世界に多様な家族システムがある以上、世界の多様性を引き受けるしかない。自分の社会を愛し、誇りに思うのは自然なことですが、それは同時に、他のシステムの価値観を尊重しなければならないということでもあるのです。

| キーワード | 教育 | 人口の再生産 | 民主主義の形 | 経済 | 差別 | |

| 絶対核家族 | 自由、個人主義、社会的移動 | △(規律のなさ+女性の地位) | ○ | リベラルデモクラシー(政権交代型) | 超自由主義、流動性、革新、短期的利益 | 差異に無頓着(差別を温存) |

| 平等主義核家族 | 自由と平等、個人主義、連帯 | △(規律の無さ+女性の地位) | ○ | リベラルデモクラシー | 平等志向の自由主義 | 差異を否認(一時的に激しい差別) |

| 直系家族 | 秩序、規律、序列、家族的集団主義、歴史意識 | ○(規律+女性への一定の敬意) | ×(教育熱心+女性の抑圧) | 安定志向のデモクラシー(政権交代稀) | 保護主義、継続性、技術の完成、高品質、貯蓄 | 差異による秩序(差別を創出・固定化) |

| 共同体家族 | 統制、強い権威と人民の平等 | △〜○(規律+女性蔑視〜規律+女性の地位(ロシア)) | ○ | 権力集中型デモクラシー | 中央による統制 | 差異を否認(一時的に激しい差別、 |

*なお、市民間の平等の指標である「兄弟」は、男の兄弟だけを指す場合もあるので、性差別の指標にはなりません。核家族から共同体家族に至る過程は、父親の権威を高める過程であると同時に、体系的に女性の地位を下げる過程です。したがって性差別の指標となるのは親子関係の方であることになります(ロシアの例外は北欧の影響だということです)。

(4)家族システムの原型ー未分化の核家族と絶対核家族

①核家族から共同体家族へ

現存する(あるいは比較的最近まで現存した)狩猟採集民族集団の研究によって、家族システムの原型がどんなものであったかはおおよそ分かっています。

基礎的な単位は婚姻したカップルの二人。つまり、核家族です。この原初的な核家族の周りに、緩やかにつながる親族集団がある、というのが、原初的な集団の基本のあり方だそうです。

トッドの研究は、家族システムは、このような核家族から、直系家族等を経て、最も発達した形態である共同体家族に展開していったことを明らかにしています(『家族システムの起源』)。

つまり、もっとも近代的で発達した家族システムであると考えられている核家族が、実はもっとも原始的なシステムであった。この逆説こそが、単純な西欧中心主義的な進歩史観に代わる新しい歴史観の基礎となる、重要な命題です。

とはいえ、イギリスの核家族と原初的な核家族が同じものなのかといえば、そうではありません。トッドの著書でもあまり丁寧な説明はされていないのですが、家族システムの理論を使いこなすためには重要な点なので、最初に説明をさせていただきます。

②未分化の核家族と絶対核家族—柔軟性と形式性

未分化の核家族と絶対核家族(および平等主義核家族)は、基本単位が夫婦であること、女性のステータスが高いこと、(個人と集団の)移動性が高いことなどの共通の特徴を持ちます。したがって「自由」のイデオロギーは共通です。

違いは「型」の有無にあります。

未分化の核家族の場合、基本の単位は夫婦なのですが、カップルは二人で暮らして子どもを育てることもあるし、妻の家族の誰か、あるいは夫の家族の誰かと同居する場合もある。状況に応じていかようにもなる柔軟性、「型」の不存在こそが、「未分化の核家族」とも呼ばれる原初的家族の特徴です。

これに対し、絶対核家族の方は、核家族であることを「絶対」、つまりルールとします。もちろん現実には例外がありますが、絶対核家族には、子どもは成人すれば家を出て、別世帯を営む「べき」という規範があり、できるだけこれを守ろうとする。「親子関係の自由」は彼らにとっての規範であり、相互に拘束する自由はないのです。

イギリスの絶対核家族が確立したのは16世紀から17世紀頃、つまり、特別に「古い」というわけではありません。絶対核家族は、貴族階級に定着しつつあった直系家族(貴族階級はその地位や財産を安定的に継承するために直系家族を営む理由があります)への反動としてでき上がったもので、だからこそ「こうでなければならない」という形式性があるのです。

③「柔軟」の弱点 — 秩序も重要だ

イギリスがいち早く近代化の道を歩み始めたのは、核家族というシステムの(直系家族や共同体家族と比較した場合の)柔軟性と関係があります。では、家族システムは柔軟なら柔軟なほどよいのかというと、少なくとも現代の社会のあり方を前提とする限り、そうとはいえません。

世界には、未分化な核家族システムを持つ地域も存在していますが、それらの地域には共通の弱点が観察されています。未分化な核家族システムは、おそらくその過度の柔軟性のゆえに、安定的な中央集権国家を機能させることができないようなのです。

例えば、ベルギー、そしてポーランド、ルーマニア、ウクライナという「中間ヨーロッパ」(トッドが用いる言葉ですが、西と東の「中間」という意味でしょう)。西欧中心主義的な価値観は自由を絶対視しますが、未分化の核家族システムのあり方は、秩序の重要性を教えてくれます。西側諸国がウクライナの自由独立を謳いあげても、同国の安定にロシアが貢献してきた事実を否定することはできない(ウクライナはソ連解体による独立後に大幅に人口を減らし、政治的な一体性も危うくなっています)。ウクライナとロシアの問題を考えるには、この辺りのことも視野にいれる必要があると思われます。

教育

(1)ストーンの法則

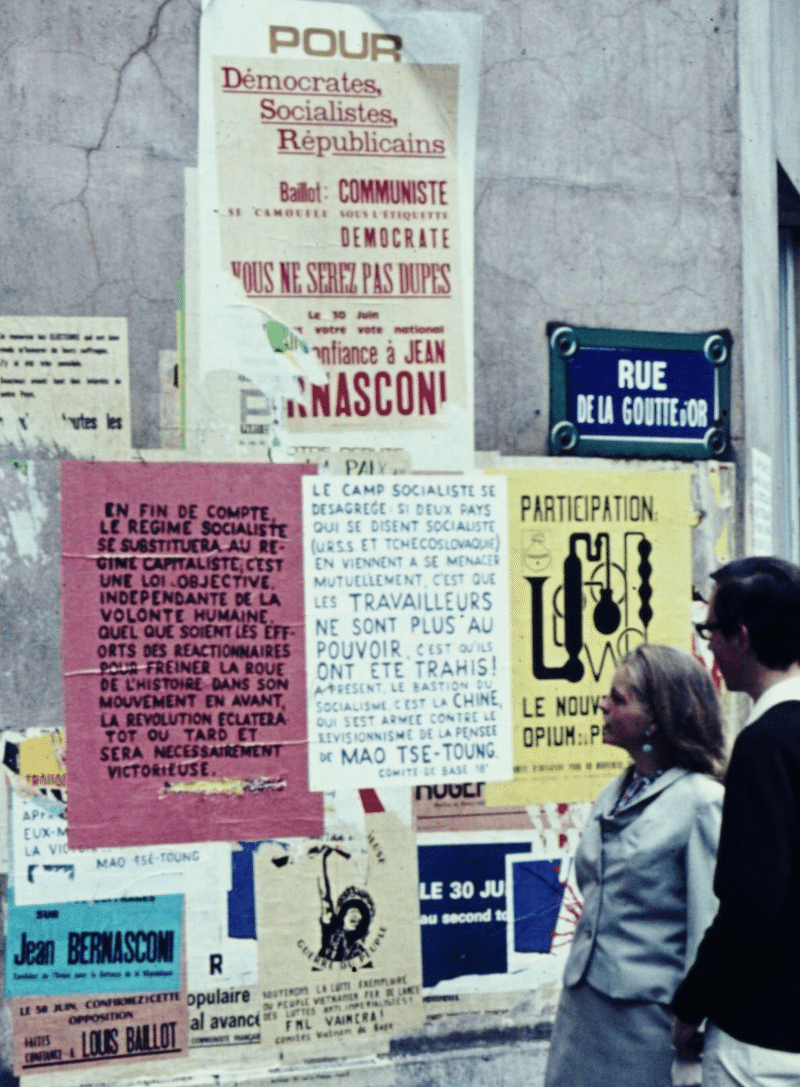

男性識字率50% → 民主化革命(ストーンの法則)

エマニュエル・トッドは、普遍的な(「家族システム等を問わない」という意味です)社会の進歩の指標として、教育を重視します。「経済が先ではない。教育が先であり、経済の発展はその結果である」というのが、彼の歴史観の最重要命題の一つです。

「トッド・クロニクル(2・完)」でご紹介したように、トッドは、男性識字率の上昇と近代化革命の関連性についてのローレンス・ストーンの指摘を定式化し、「ストーンの法則」と名づけました。

各地域の識字率上昇と近代化過程の関連性は後でより詳しく紹介しますが、代表的な近代化革命および産業革命の開始時期との相関はこのような感じです。

(2)近代化のモデル

トッドは「ストーンの法則」を出発点として、近代化のモデル理論を確立します。このようなものです。

なお、近代化の過程には、もう一つ、付随するものがあります。トッドが「移行期危機」と呼ぶ現象です。これについては、彼の雄弁な説明を聞きましょう。

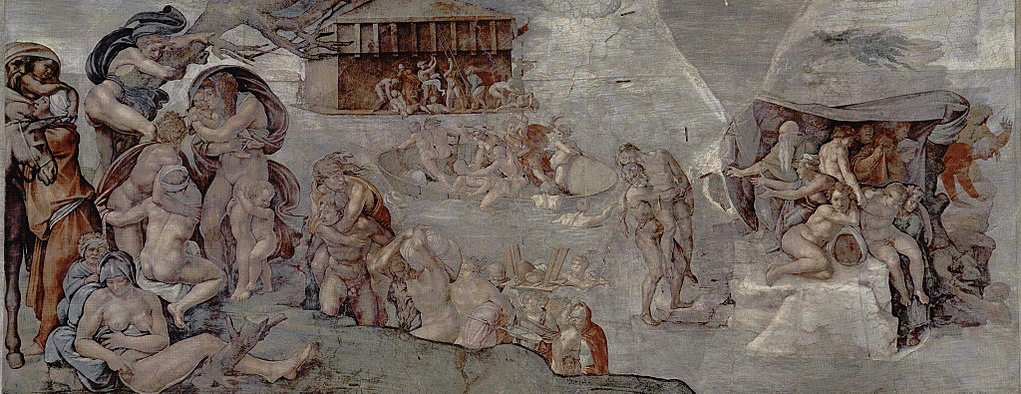

「文化的進歩は、住民を不安定化する。識字率が50%を超えた社会がどんな社会か、具体的に思い描いてみる必要がある。それは、息子たちは読み書きができるが、父親はできない、そうした世界なのだ。全般化された教育は、やがて家族内での権威関係を不安定化することになる。教育水準の上昇に続いて起こる出生調節の普及の方は、これはこれで、男女間の伝統的関係、夫の妻に対する権威を揺るがすことになる。この二つの権威失墜は、二つ組合わさるか否かにかかわらず、社会の全般的な当惑を引き起こし、大抵の場合、政治的権威の過渡的崩壊を引き起こす。そしてそれは多くの人間の死をもたらすことにもなり得るのである。別の言い方をするなら、識字化と出生調節の時代は、大抵の場合、革命の時代でもある、ということになる。この過程の典型的な例を、イングランド革命、フランス革命、ロシア革命、中国革命は供給している。」

エマニュエル・トッド ユセフ・クルバージュ(石崎晴己 訳)『文明の接近 「イスラーム VS 西洋」の虚構』(藤原書店、2008年)59頁。

なお、近代化の過程が完了し社会が安定するまでには100年から数百年の時間がかかります。そして、移行期における住民の不安定化の度合いは、強固な権威構造を持つ「発展した」家族システムを持つ社会ではより強いと考えられます。

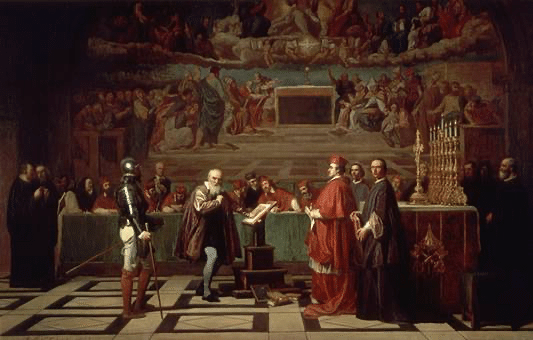

絶対核家族イングランドの革命でも大勢の人が死にましたが、「平等主義」フランスの革命はより激しく凄惨でした。ドイツの直系家族は早期の識字化にもかかわらず長期に渡って近代化に抵抗し、移行期にはホロコーストの惨劇をもたらしました。ロシア革命や文化大革命(中国)の死者数は諸説あるものの間違いなく最大級でした。

*興味深いことに、家族システムは危機の態様にも影響します。平等の観念を持たないシステムは異民族を殺戮し(とりわけ直系家族はジェノサイドに走る傾向があり)、平等主義は無差別に粛清するのです。

現在、シリアでは内戦が続き、ミャンマーでも軍事政権による政権奪取を機に内戦に近い状態が生じていると言われています。「一体何なの?」と疑問に思った時、識字率や出生率の推移を調べると(英語の大まかな情報であればインターネット上で非常に容易に入手できます)、彼らは今まさに近代化の過程にあることがわかる。これは移行期危機であり、全ての先進国がくぐり抜けてきた過程を、彼らもまた通り抜けているだけなのだということがわかるのです。

近代化の過程には「移行期危機」が付随し、大勢の人が死ぬ

(3)人口学との接合:人口転換論、ユースバルジ論

①近代化モデル

トッドの近代化モデルも、ブリコラージュの産物といえます。彼が使った道具の一つはストーンの法則、もう一つは、人口転換論(demographic transition)という、人口学が提示する近代化モデルです。

「人口転換」とは、近代化を経て、社会が「多産多死」社会から「少産少死」社会に移行する現象のことをいいます。

人口に着目すると、近代化の過程は、通常以下のように進みます。

多産多死(前近代:高い出生率 + 高い死亡率)

↓

死亡率低下(高出生率+低死亡率となり人口が増大。ときに「人口爆発」といわれる事態となる)

↓

出生率低下(やや遅れて出生率が低下。人口増加率が落ち着く)

↓

少産少死(人口が安定し、近代化完了)

トッドのモデルは、識字率上昇を決定的徴候と見るストーンの法則の中に人口転換モデルを組み込み、死亡率低下と出生率低下の時差の原因を識字率上昇時期の男女差によって説明することで、人口転換論をより総合的(かつ、歴史観として見るとより本質に即した)な近代化モデルに作り替えたものと見ることができます。

②移行期危機

人口学の議論の中には、「移行期危機」に対応すると考えられるものもあります。「ユースバルジ」の議論です。

人口学の研究者は、内戦における虐殺や革命期の大粛清といった暴力が若者人口の極大期に発生していることを指摘し「ユースバルジ」と名づけました(日本語でいう(若者の)「団塊」と同趣旨)。

近代化の過程で発生する「人口爆発」は、通常「若年人口の爆発」という形を取ります(おそらく死亡率低下の際にもっとも顕著に下がるのが乳児死亡率であるため)。「ユースバルジ」は、近代化に必ず付随する現象ということになりますので、トッドがこれを参考にして「移行期危機」の理論を立てたと考えることは一応可能です。

しかし、私は、トッドがこれを参考にして理論を組み立てたとは考えていません。おそらく、トッドは識字率から出発し、人口学は人口動態から出発して、両者がほぼ同様の現象を特定するに至った、ということなのではないかと思います。

トッドは、『第三惑星』(1983年)の時点で、近代化への移行期における精神の動揺がナチスドイツやスターリン主義をもたらしたことを明確に述べています。

1984年(『世界の幼少期』)には、識字率上昇に出生率を組み込んだ近代化のモデルを構築し、識字率上昇との関係で移行期の危機に言及しています。つまり、この段階ですでに「移行期危機の理論」は確立しているのです。

一方、政治学や人口学が「ユースバルジ」への言及を始めるのは1995年以降(政治学者Gary Fullerが民族紛争における残虐行為の分析という文脈で「ユースバルジ」の語を用いたのが最初という。https://second.wiki/wiki/youth_bulge)なのです。

ただし、「ユースバルジ」の理論にはトッドの理論を補う利点があります。識字率上昇から近代化を経て社会が安定に達するまでにかかる時間は数百年に及びます。「ユースバルジ」は、その期間内のどの時点で危機が発生するかを説明するのです。トッドの「ブリコラージュ」精神に共鳴する私としては、移行期危機の理論の補完的理論として「ユースバルジ」を組み合わせて使うのがいいのではないか、と考えています(実際に使ってみた事例として、こちら(「昭和の戦争について」)をご参照ください)。

人口動態

トッドは、自分の言っていることは人口学者にとっては常識であり、とくに独創的なことを述べているわけではない、というようなことをよく言います。

しかし、人口学の入門書や教科書を見てみても、人口転換の記載はあっても、識字率の上昇が近代化の指標であるとか、乳児死亡率の増大は社会の後退を告げる徴候である等の記述はありません。

つねに人口という尺度で物を見ている人々にとっては、社会の何らかの変化が人口動態に現れるということは「常識」なのかもしれませんが、私がちらと調べた限りでは、判断基準として確立され、共有されているということはなさそうです。そのような人口動態の用い方も、トッドによる「ブリコラージュ」なのかもしれません。

トッド自身による体系的な解説もないので、残念ながら、人口動態に関する事項を「確かな道具」として提示することはできません。しかし、そういいながら、私自身は、トッドを読むようになって以来、そのときどきの関心に応じて人口動態を調べ、ちょっとした見立てに役立てているのです。

というわけで、ここでは、そのいくつか(出生率はもちろん重要ですがここではそれ以外のもの)を、なるべくトッド自身の言葉に依拠しながら、共有させていただこうと思います(彼の言葉がないところは私が適当に書いているのだとご理解ください)。

①乳児死亡率(1歳未満の乳児の死亡率)

トッドは、乳児死亡率を社会システムの健全性の指標として重視しています。

乳児死亡率はまず近代化の際に(識字率上昇に伴って)低下します。社会がうまくいっていれば、乳児死亡率は下がるところまで下がり、低い数値が維持される。再度上昇傾向を見せた場合、それは社会が機能不全に陥っている証拠です。

「1976年に、私はソ連で乳児死亡率が再上昇しつつあることを発見しました。

その現象はソ連の当局者たちを相当面食らわせたらしく、当時彼らは最新の統計を発表するのをやめました。というのも、乳児死亡率の再上昇は社会システムの一般的劣化の証拠なのです。私はそこから、ソビエト体制の崩壊が間近だという結論を引き出したのです。」

『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる』81頁

「乳児死亡率は、おそらく現実の社会状態の最も重要な指標である」とトッドは言います。この数値は、医療的・福祉的ケアのシステム、社会のインフラ、母子に与えられる食料や住居、女性の教育水準など、社会の重要な機能のすべてが関わる、総合的な指標であるためです。

乳児死亡率は現実の社会状態を表す最も重要な指標である

②その他死亡率

乳児死亡率が「総合点」だとして、それ以外の死亡率にも社会の何かが現れます。

アメリカでは1999年から2013年に45歳-54歳の白人男性の死亡率が増加しました(このようなことは「これまで世界のどこの先進国でも起こったことがない現象」だそうです)。その主な原因は薬物、アルコール中毒、自殺でした。トッドはここから、グローバリズムがアメリカの中産階級の生活に破壊的な影響を及ぼしている徴候を読み取りました(この話は別途詳しく扱う予定です)。

トッドは「ソビエト崩壊における「乳児死亡率の上昇」にあたるのは、トランプ大統領の選出においては、この成人死亡率の上昇である」とも述べています。(Lineages of Modernity, p243)。

③人口

人口の増減も一般的には社会が機能しているかどうかを表す指標のようです。人口爆発の時期を終えた社会では穏やかに増えていくというのが望ましい状態で、減少は社会の停滞なり、何らかの機能不全の徴候であるといえます。

先進国の中でもとくに日本や韓国、ドイツという直系家族地域は人口の再生産に問題を抱えていて、まもなく減少局面に入ることが予想されています。

これはこれで問題ですが、まだ発展途上であるはずの地域で人口が減少している場合には、何か問題が起こっている徴候と考えられます。

④年齢

平均年齢とか年齢の中央値といった指標も、私はよくチェックするようになりました。単純に、社会の若さとか、活力を示す指標です。先程見た「ユースバルジ」的状況の可能性を判別する簡易的な指標にもなるような気がします(適当ですみません)。

・ ・ ・

なお、人口動態には、社会の状態を表す指標としてきわめて優れている、ということに加え、もう一つ、非常に重要な利点があります。トッド自身に語ってもらいましょう。

「人口学的なデータはきわめて捏造しにくいのです。内的な整合性を持っていますからね。

『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる』82頁以下

ある日、誕生を登録された個々人は、死亡証明書に辿り着くまで、彼らの人生の節目節目で統計に現れてこなければなりません。だからこそソビエト政府は、かつて乳児死亡率が芳しくなくなった時、それを発表するのをやめたのです。

経済や会計のデータの場合とは全然違うのです。経済や会計のデータは易々と捏造できます。

何十年もの間、ソビエト政府がやったように、あるいは、ゴールドマン・サックスのエキスパートたちが、ギリシャがユーロ圏に入れるようにその政府会計の証明書を作らなければならなかったときにやったようにね‥‥。」

人口動態データはほぼ捏造できない

おわりに

これがトッドの道具箱のすべてです。「これだけ?」と思われるでしょうか。そうです。これだけです。

この道具たちを使いこなすことで、どれほどのことがわかり、どれほど豊かな世界像を描くことができるのか。

この先の講座で少しずつご紹介させていただきます。

「46億年」の計算方法

「46億年」の計算方法