はじめに ー 家族システムの理論が教えること

神よ 変えることのできるものについて、 それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。 変えることのできないものについては、 それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。 そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、識別する知恵を与えたまえ。

ラインホールド・ニーバーの祈りの言葉(大木英夫 訳)学校法人 聖学院 ウェブサイト

トッドの理論は、社会について、「変えることのできないものについては、それを受けいれるだけの冷静さ」そして「変えることのできるものと、変えることのできないものとを、識別する知恵」を私たちに与える。

さらに進んで「変えることのできるものをどう変えるかを考える知恵」そして「変えるだけの勇気」を持ちうるかどうかは、受け手次第と思う。それを持ちたいと願う者として、それを持ちたいと願う人に向けて書きたい。

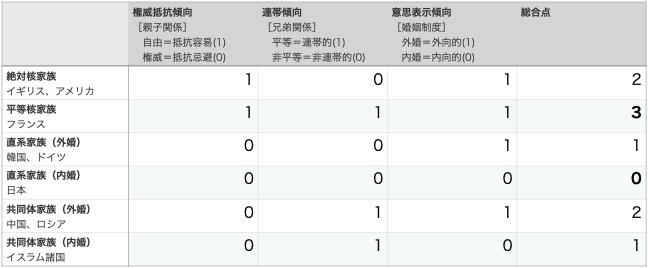

家族システムの理論は、自由主義、共産主義、イスラム(慣習的権威主義)その他のイデオロギーは、人間の自由意思の所産というより、社会の基礎にある家族システムが担う価値観の表出であること、したがって、事実上「変えることのできないもの」に属することを教える(こちらのサイトやこの連載をご覧ください)。

ここでいう「イデオロギー」は思想信条というより、個人と集団の関係、集団の機能の仕方、リーダーシップのあり方など、社会の基本的な秩序の作り方を規定する無意識的な価値観の総体である。直系家族システムを持つ私たちも「自由主義」の理念を掲げることはできるが、イギリスやアメリカと同じような社会(例えば、訴訟が活発で、選挙のたびに政権交代が起こり、天文学的な所得の格差を許すような社会)を営むことはできない。そういうことである。

平和な世界に向けて、私たちにできることは何か。社会の根底に横たわる家族システム=イデオロギー体系は変えられない。したがって「自由と民主主義」を掲げて徒党を組み、「専制主義」に圧力をかけても、平和に近づくことはできない。

私たちにできる最善は、世界に多様な価値体系が存在していることを認め、尊重し、共存の道を探ることである。

以上を前提として、ロシアとウクライナの戦争について、どのように向き合えばよいかを考えたい。

ロシアの家族システムとプーチン大統領

「西側」の人々は、現在のロシアの「専制主義」を作っているのはプーチン個人の権威主義的な人柄であると信じているように見える(英米の個人主義から見ればそうなることは理解できる)。しかし、現実はそうではない。

ロシアの家族システムは外婚制共同体家族である。共同体家族は親子の縦の権威関係に兄弟の平等が結びついたもので、遊牧民の影響を受けて成立したと考えられている。ロシアの場合、モンゴル宗主権下にあった約2世紀半(13世紀-15世紀)の間に同システムが確立したというのがトッドの仮説である(『家族システムの起源 I 下』498頁)。

すべての子供たちが婚姻後も親の世帯に残り、兄弟とその妻子が作る大きな共同体のトップに父親が君臨する。外婚制共同体家族の父親の権威は全システムの中で最大である。

一方で、外婚制共同体家族の秩序には、継続性を欠くという特徴がある。統率力の源泉は生身の人間の人格であり、後継者となるべき子供たちには序列がない。そのため、父親の死によって家族は分裂し、次の秩序が確立するまでの間、必然的に混乱に陥るのである。

トッドは、農村の外婚制共同体家族が(近代化の過程で)爆発的に崩壊した後、その空白を埋める形で成立したのが共産主義であることを指摘している。

「爆発的解体→革新的新秩序」という推移が、家族システムの特性によるものであることを裏付けるように、ロシア政治史の下斗米伸夫は、ソ連崩壊後の新体制樹立の際にも、これと全く同じ力学が働いていたことを見出している。

崩壊する旧秩序、分極化する社会、ひ弱な穏健改革派指導部、地方の革命的自立、これに反発する保守派クーデターの切迫、新しい革命派、とくに指導者の人気……。

1917年の政治過程は、91年ソ連崩壊の過程とそっくりではないか。すくなくとも政治力学に関する限りは。

下斗米伸夫『ソビエト連邦史 1917-1991』(講談社学術文庫、2017年)46頁

一つの秩序の崩壊は、共同体家族システムの崩壊を意味しない。秩序が爆発的に崩れ、つぎの新たな秩序が生まれるという力学そのものが、共同体家族システムが機能していることの表れである。

したがって、共産主義ソ連崩壊の後に再建されたロシアが、やはり一人のリーダーに権力が集中する政治体制を持つ国になったのは、プーチン大統領個人の強権的体質のためではないと考えるべきである。ロシアの「土地の記憶」、すなわち外婚性共同体家族という家族システムは、つねに専制的な指導者を必要とするのである。

プーチン大統領は、ソ連崩壊の過程で壊滅的な状況に陥っていたロシア社会を安定させ、その活力を取り戻し、経済を再建した。

新生ロシアは、依然として権力集中型の社会ではあるが、ソ連時代と比べればはるかに自由で民主的である。

このことは、プーチン大統領が、ロシア社会の「変えることのできない」体質を引き受け、「変えることのできるもの」を変えることで復興を成し遂げた、偉大な指導者であることを示している。いったい、政治指導者にそれ以上の何を求めることができるだろうか。

20年以上の長期政権は「西側」の尺度では普通でなく、「権力にしがみついている」ように見えてしまう。

しかし、有能な政治家であるプーチンは、ロシアがどのような性格の社会かを知っているはずだという前提に立つならば、解釈は変わってくる。

国民に安定的な豊かさと繁栄をもたらし、国際社会において名誉ある地位を得るという目標(なんと崇高な目標であろうか)において道半ばであるロシアにとって、政権の交替がもたらす混乱はマイナスにしかならない。

その意味で、可能な限り長く権力の座にとどまろうとする彼の選択は、ロシア国民の利益にかなう、合理的な選択であるといえるのである。

プーチンは天使ではないが(天使に政治家など務まらない)悪魔でもない。このような前提に立つだけで、「西側」の報道とはかなり違う世界が見えてくると思う。

ロシアとウクライナ

ロシアとウクライナの関係、ウクライナの現在を考えるとき、私たちがまず理解する必要があると思われるのは、ウクライナという統一的な国家が古くから存在していたわけではないという事実である。

現在ウクライナの領土となっている地域は、モンゴル支配の後、ポーランド・リトアニア共和国、オスマン帝国などの支配下にあった。これらの国が衰退した後は、オーストリア・ハンガリー帝国領となった西端(リヴィウの辺り?)を除き、全土がロシア帝国の領土となった。

「分割統治されていた」と記載する文献を見かけるが、「分割」の表現はミスリーディングである。それ以前に「ウクライナ」という政治的統一体は存在しなかったのだから。

そういうわけで、ウクライナは確かにロシア帝国の領土であったが、ロシアがウクライナと戦って征服したというわけではない。他の政治権力が衰退し、ロシアが伸張した結果、ウクライナの地がロシアの領土となっただけである。

一般的なロシア史の叙述では、国家としてのロシアの発祥は、9世紀の民族大移動(第二波)の際にノルマン人が作ったキエフ国家に求められている。したがって、ロシアの人々にとって、ロシア帝国が勢力を伸ばし、キエフの地を領土として「回復」したことは、喜ばしく、誇らしいことであったと思われる。

これ以降、ロシア帝国およびソ連邦の歴史を通じて、ロシアとウクライナは同胞として長い時間を共にすることになる。ロシアの人々が、言語の異なるウクライナを「兄弟」と呼ぶのは、こうした歴史的経験に基づくものであり、決してロシア側だけの勝手な言い分ではない。

また、こうした歴史的経緯から、ウクライナにとって最も重要な隣国がロシアであることも強調しておかなければならない。ウクライナにとっては、文明はつねに東からやってきた(そのことは、「東高西低」の傾向を示す同国の経済状態にも現れている)。「西の方が進歩的」という固定観念は、ウクライナには当てはまらないのである。

ウクライナの民族意識と家族システム

ウクライナで独立の機運が生じるのは20世紀に入る頃であり、18-19世紀に(周辺地域と同様に)民族的自覚が高まった結果である(識字率上昇による人々の主体性の高まりは、まずはナショナリズムの高揚をもたらすと決まっています)。

独立の動きは、東部と西部で同時期に発生したが、どちらも成就はしなかった。

- ウクライナ人民共和国 1917年(ロシア革命と同時期)に樹立された社会主義国家(首都キエフ)。独立を宣言したが、ロシア赤軍との戦いに敗れ、1920年にはソビエトの支配下に入った。

- 西ウクライナ人民共和国 オーストリア・ハンガリー帝国に属していた西部地域で1918年10月に樹立。まもなくポーランドの支配下に入り、第二次大戦後にはこの地域を含む全土がソビエト連邦の一部となる。

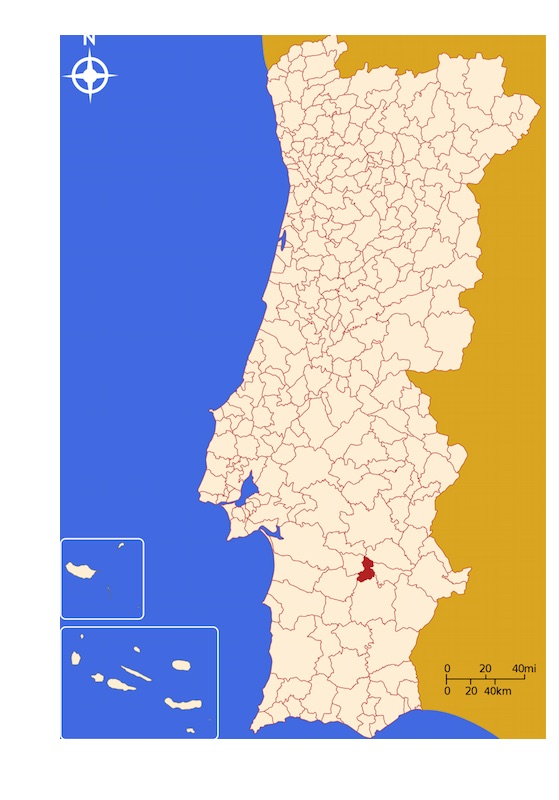

同盟を結ぶ動きはあったものの、統一的な独立運動にならなかったことには理由があると思われる。ウクライナは、外婚制共同体家族の地域と核家族の地域に分かれているのである。

1の動きに関しては、民族意識の発露があったことは間違いないとして、社会主義国家の樹立に向かう流れそのものはロシア国内のそれと軌を一にしていたと考えられる。ウクライナ東部は共同体家族の地域であり、東ウクライナにはロシアと全く同様の「ソビエト」自然発生の動きがあった(下斗米・前掲書45頁)。

一方、2は、正真正銘の「反ロシア」の動きと考えられる。ウクライナ西部はポーランドなどと同様の核家族であり、専制主義的な統制は性に合わない。

ウクライナ史の叙述には、「ソ連共産主義の苛烈な支配の下で不満を募らせた」という趣旨が書かれていることがあり、真実と思われるが、そこに一様の「反ロシア感情」を読み取るのは妥当でないと思われる。ソ連共産主義の苛烈な支配に不満を募らせたのはロシアの人々も同じだからである。

ある程度の民族感情が付随するとしても、東部ウクライナ人の「不満」はこれと同質のものである可能性が高い。他方、西部の人々にとっては、ソ連共産主義への不満は「反ロシア」とイコールであっただろう。

独立ウクライナの苦境

ウクライナが独立を達成したのは1991年、ソ連崩壊の際の国民投票で独立が選択されたことによる。その意義を低く見るつもりはないが、歴史的事実として、ウクライナを「統一」に導いたのはロシアであったこと、統一ウクライナの「独立」が、ソ連崩壊による「棚ぼた」であったことは、確認しておく必要がある。

1991年に至るまで、ウクライナの領土がつねに外側の大国の支配下にあったことは偶然ではない。核家族システムは中央集権的国家の形成に不適であり、島国のような自然な国境に恵まれない大陸で、多民族を統べる能力には恵まれていない。他方、ウクライナの共同体家族はロシアやベラルーシと地続きであり、独立の必然性には乏しい。

つまり、ウクライナの独立は、歴史上一度も独立国家の運営を経験したことのないウクライナの人々に、分裂傾向を抱え込む領土をまとめながら、共産主義政権によって疲弊した国力を回復させるという難しい課題を与えるものだったのである。

結論からいうと、ウクライナの国家経営はうまくいかなかった。その事実は、トッドが「規模の大きい国では類例がない」というほどの人口減少に現れているといえる(1990年から2020年の間に5200万人→4400万人)。

人口学が教えてくれること、それはウクライナ社会の静かな解体が進行しているということです。

『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる』(2015年)99頁

西部ウクライナの台頭と「西側」

東にはロシアにシンパシーを抱く人々がいて、西にはそれに不満を持つ人々がいて、中間にどちらとも決めかねている人々がいる、というのがウクライナの状況である(多数派は中間であるという)。したがって、ウクライナの安定のためには、ロシア寄りでも反ロシアでもない、中部ウクライナの人々が力をつけ、ロシアからも西側からも支援を受けながら国を作っていくのが理想であったと思われる。

しかし、現実はそのようには動かなかった。

独立後、歴代の政権は、概ねロシアとの関係を重視する政策を取ってきた。しかし貧しさから脱却できない西部地域では不満だけが高まり、「親EU」「反ロシア」の政治勢力が台頭した。

「親EU」と聞けば、進歩的な民主派であると考えるのが「西側」の慣わしであり、「西側」は(少なくとも当初は)そう信じた。しかし、トッドの見立ては違う。

彼らはEUの旗を打ち振りますが、あれは、われわれの民主主義的価値との親和性よりも、ポーランド人の従兄弟たちへのシンパシーや、ソ連兵相手に一緒に戦ったドイツ人たちの思い出に突き動かされてのことなのです。

『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる』100頁

2004年の大統領選挙をめぐる騒動(西部勢力が親ロシア派大統領の勝利を「不正」として抗議→西側の介入もあり再投票→野党大統領へ)、2013年のユーロマイダン(親ロシア派大統領を追放)も、こうした流れの中で起きた事件である(なお、ロシアがクリミアを併合したのはこの直後である)。

「ユーロマイダンの革命と2014年5月25日の大統領選挙では、ウクライナの混濁したもう一つの側面が表面化しました。すなわち、それと比べると〈国民戦線〉〔フランスの極右政党〕がまるで中道左派のように見えてしまうほど超過激な、極右勢力の存在です。

その極右勢力が特に激烈なのは、国の中の最も貧しい地域の一つである西部地域においてですが、その地域こそ、ヨーロッパ人に好感を持たれている地域‥なのです。」

前掲書 99頁

過激化した西部の台頭という状況において「西側」がやるべきことは、ウクライナに中道を保つよう促すことであったと思われる。すなわち、ロシアとの関係を適切に維持するよう助言し、その上で、必要な助力を提供することであったと思われる。

しかし実際には、彼らは自分たちの勢力争いのためにウクライナを利用した、と言わざるを得ない(どのくらい意図的であったのかは、私には分からない)。

「西側」は、西部勢力を誘惑してEU加盟の夢を見せ、NATO加盟を持ちかけるということまでしたのだから(2019年の憲法改正によりウクライナ憲法にはNATOおよびEU加盟に向けた首相の努力義務が定められた)。

「ウクライナNATO加盟」のインパクト

今回の開戦に至るまでの交渉でロシアが一貫して要求していたのはウクライナのNATO加盟の阻止であり、それだけだった。この要求は不当な要求であっただろうか。

NATOは旧ソ連を敵と名指しして結成され、冷戦終結後も迷わず存続を決めた軍事同盟である。

ウクライナがNATO加盟に前のめりになった経緯が前項で見た通りであるとすると、ロシアがこれを許容できないのは当然であるように思われる。

兄弟であるウクライナ、そして多大な犠牲を払った独ソ戦によってナチス・ドイツから奪還したウクライナが、ハーケンクロイツを胸に抱いた西部地域の若者たちの希望通りにEU(≒ドイツ)の手に落ち、アメリカの軍事力に支えられるなどということを、ロシアが許容できるはずはない。

しかし、「西側」は、そのロシアのリーズナブルな要求に対して、一切の譲歩を見せなかった。

一度、フランスのマクロン大統領との交渉の際に「20年間(だったと思う)はNATO加盟を認めない」という案が出たという報道があり、ロシア側も満足気に見えたが、続報はなかった。アメリカが認めなかったのだと私は理解している。

戦争が始まった直後、先ほど著書を引用した下斗米伸夫さんがNHKのニュース番組で非常に分かりにくいが的を射ていると思われる解説をしてくれたが、それきり二度と出なくなった。「コソヴォ…」と口走ったのがよくなかったのかもしれない。しかしおかげで「コソヴォが鍵か」と知って勉強し、分かったことがある。

ウクライナのNATO加盟は一般論としてもあり得ない。しかし、コソヴォ紛争のときのNATOの動きを注視していたプーチン大統領から見れば、一層あり得ないと思う。この文脈では、ウクライナへのNATO軍の配備は、アメリカからロシアへの宣戦布告のようなものなのだ。

コソヴォとウクライナ ー コソヴォでNATOが何をしたか

ウクライナ問題とコソヴォ問題は構造がよく似ている。「強権的」な大統領として西側に嫌われていたミロシェヴィッチ率いるセルビア共和国(共同体家族である)の自治州で、ユーゴ内の最貧地域であったコソヴォ(アルバニア人は核家族である)。この地域で何が起こり、NATOが何をしたのか。

なお、コソヴォがセルビア共和国に属する自治州であったのは、ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国(1943-1992)の時代である。既に述べた通り、セルビア人は外婚制共同体家族、コソヴォに多く住むアルバニア人は核家族である(1981年の国勢調査によるとコソヴォの人口はアルバニア人72%、セルビア人13%、モンテネグロ人2%)。

ウクライナにおける西部同様、ユーゴの中で最も貧しい地域であったコソヴォでは、経済的不満を背景とした「コソヴォ事件」(1981年に起きたアルバニア系住民による暴動)以降、アルバニア系住民によるセルビア人・モンテネグロ人への差別が強まり、後者のセルビア共和国への移住が続くなどの混乱状態が続いていた。

セルビア共和国は憲法上の制約からこの問題に手を出せずにいたが、1980年代後半、ミロシェヴィッチが登場しセルビアで権力基盤を固めると(チトー死後の混乱を収めた辣腕大統領(1990年-97年までセルビア、1997年からユーゴ大統領)。プーチンと同じで、西側からは悪魔のように思われていたがセルビア国民には大人気だった)、憲法を修正してコソヴォへのセルビアの権限を強める試みに乗り出した。

セルビア人・モンテネグロ人の圧倒的支持を受け、憲法修正案が可決(1989年3月)されると、アルバニア人との衝突は激化。自治権回復を求めるアルバニア人の動きが活発化していく。

ボスニア内戦

なお、コソヴォ紛争の重要なファクターの一つは、西側の一方的な「ミロシェヴィッチ悪玉史観」である(「プーチン悪玉史観」と全く同じ構造だ)が、その契機となったのはボスニア内戦である。

この頃、ユーゴは解体の危機を迎えていた。各共和国で独立派の動きが活発化し、91年にはクロアチア内戦、92年からはボスニア内戦が始まった。歴史的にはロシアとのつながりが深い地域だが、ちょうどソ連が解体する時期であったため、アメリカが深く関与することになった。

ボスニア内戦では、ムスリム人、セルビア人、クロアチア人がそれぞれ領域拡大に奔走し、それぞれの側にこうした戦争に付き物の残虐行為が見られたが、「西側」はミロシェヴィッチおよびセルビアのみを一方的に悪者と決めつけ、そのイメージを流布した(ユーゴスラヴィア史の専門家 柴宣弘はミロシェヴィッチ悪玉説の確立に「クロアチアとヴァチカンというカトリック勢力の戦略‥‥が功を奏した」ことを指摘し、内戦に関する報道は「あまりにも一方的であった」と述べている)。

その背景には、やはり、核家族アメリカ(が主導する国際社会)の共同体家族への無理解があったと思われる。自由独立をよいこととしか考えられない彼らは、多様な民族が微妙なバランスをとりながら永らく同じ土地に共存していた歴史、そしてそのためにセルビア(共同体家族)が果たしていた役割を顧みることもなく、「セルビア=悪」「民族自律=正義」という短絡的な図式を描いた。そうして、地域をバラバラにしてしまったのである(なおセルビアはユーゴ内の最強国で最後まで各国の独立に反対していた)。

ボスニア内戦が終わり、1997年秋頃になると、コソヴォ独立を目指すアルバニア人の武装勢力(コソヴォ解放軍、KLA)の活動が激化した。「セルビア=悪」「コソヴォ独立派=正義」と決めつけたアメリカが彼らを支持したためである。

ウクライナにロシア系住民が大勢いるのと同様に、コソヴォにはセルビア人やモンテネグロ人がいる。アルバニア人の暴力の高まりは、コソヴォの治安全般を悪化させると同時に、セルビア人などをターゲットとした攻撃の激化に直結する。当然のこととして、セルビアは治安部隊をコソヴォに送り、掃討作戦を行った。

大量のアルバニア人が難民となって流出したことで国際社会の関心が高まり、1999年2月、NATOの仲介でセルビア代表団とコソヴォ代表団の交渉が行われた(パリ郊外のランブイエ)。

NATOは「ランブイエ文書」と呼ばれる合意文書を提示。両者にこれを認めるよう促したが、セルビアはこれを拒否した。NATO軍をセルビア領内に自由に展開できるようにする旨の条項が含まれていたためである。

既に述べたように、ボスニア内戦において西側は一方的にセルビアを悪者扱いし、セルビアの人々はこれに不満を抱いていた(当然だ)。

れっきとした主権国家であり、戦争に負けたわけでもないセルビアが、なぜその領土に、自分たちを一方的に悪と決めつける軍事勢力を受け入れなければならないのか。「意味が分からない」とセルビアは感じたはずである。

そういうわけで、当然のようにセルビアが承認を拒否すると、直後の1999年3月、NATOはなんと「ベオグラード市民の誰もが目を疑ったという」(柴・後掲書213頁)セルビアの首都ベオグラードの爆撃を開始したのである。

この謎の空爆は78日間(6月初めまで)続き、セルビア各地に多大な被害をもたらした。同時に、これを受けたセルビア治安部隊の攻撃によりコソヴォのアルバニア人難民・避難民が80万人も発生した。

プーチンの立場に立てば‥‥

話をウクライナに戻して、プーチンの立場に立って考えてみよう。西部ウクライナはコソヴォである。

「西側」はウクライナ西部(≒ コソヴォのアルバニア人)に接近し、彼らの反ロシア感情(≒ アルバニア人の反セルビア感情)を煽る。

「ロシア(≒セルビア)=悪」「反ロシア(≒独立派or反セルビア)=正義」と決めつけているNATO軍がウクライナに展開したら、次に何が予想されるであろうか。

先に述べた次第で、ウクライナ西部ではすでに反ロシア感情が高まっている。その勢いに火がつけば、全土の治安が悪化するだけでなく、ロシア系住民には直接的な危険が及ぶ(コソヴォでセルビア人に起きたことである)。それはいつ起きてもおかしくない、「今そこにある危機」である。

そして、ウクライナとロシアの関係性からして、ロシア系住民が危険にさらされた場合、ロシアは決してそれを放置できない。

では、ロシアが治安部隊をウクライナに送ったらどうなるか。そう。NATOはコソヴォでベオグラードを爆撃したのと同様に、ロシアの都市を爆撃するに違いない。そう考えるのが普通である。

つまり、プーチンから見れば、ウクライナのNATO加盟は「ロシアが動いたらNATOはモスクワを攻撃する」という脅迫に他ならないのである。

誇り高いロシア国民の代表として、そのような脅迫がロシアに対してなされることを許容できるはずはないであろう。

そこで、プーチンはウクライナ周辺に軍を配備し、ウクライナの中立化を求めた。「西側」はその当然の要求を呑まなかった。

さて、このような場合、戦争をしかけたのはどちらと見るべきでしょうか。

追記:開戦の直前の状況についてもう少し具体的に知ることができました。こちらの記事をご覧ください。

・ ・ ・

それでも、軍事侵攻はダメだ、と多くの人は言うのだろう。軍を配備したのがいけない、とか。私は「反戦平和」をお花畑とは思わないけれども、「西側」の一員である日本の国民として、自分にプーチンを批判する資格があるとは思えない。

我らがリーダー、アメリカは、アフガニスタンやイラクといった明らかにアメリカより「弱い」敵を選んで、理屈に合わない戦争を繰り広げ、多大な被害をもたらしたが、私たちは最初から最後までそれを支持した。

実質的にはミロシェヴィッチへの一方的な「懲罰」であったセルビア空爆は、「人道的介入」であったとされ、謝罪の一つもされていないどころか、「西側」はセルビアのみを処罰して平然としているのだが、私たちは「西側」を「悪魔」と非難したりはしない。

ロシアはそれなりの利害関係があり必要がある場合にしか軍事行動を起こしていない(そんな余裕はないのだから当たり前だ)。相応に非道なこともしているだろうが、素人の私でも「アメリカほどに非道ではない」ことは断言できる。

それでも、私たちはロシアだけを叩き、アメリカを叩かない。

ソ連崩壊後の新生ロシアにおいて、プーチン大統領は、一定の民主化と経済危機からの脱出を成し遂げた。

復活を遂げたロシアは「西側」に対し、自国の安全、周辺国の安定、そして国際社会からの敬意というごく当然のことを要求した。しかし、「西側」はそのすべてを拒絶し、ロシアを一方的に悪玉視することを止めなかった。

長年このような仕打ちを受けてきたロシアにとって、西側はもはや「話が通じる」相手ではないだろう。話の通じない相手、それも「いじめ」に近い組織的な差別を展開してきた「敵」から脅迫を受けた者が、自らも暴力を散らつかせながら最後の交渉に及び、交渉決裂を受けてついに軍事行動に出たとして、その行為を非難することなどできるであろうか。

できるわけない、と私は思う。

おわりに ー 「西側」の覇権のおわり

ウクライナに平和をもたらす方法、それは「西側」がいわれのないロシア差別を止め、敬意をもってロシアに接すること以外にはないと思われる。

もっとも、それが「西側」にとって可能なのか、「変えることのできるもの」に属するのか、私は確信が持てない。

「敵」と定めたものに対する徹底的な攻撃、一方的な価値判断に基づく「正義」の押し付け。「西側」世界のやり方に核家族システムの発現を見ないでいることは難しい。

「権威」の価値を持たない核家族にとって「正義」とは実力そのものであり、「平等」の価値を持たない絶対核家族は力の差に基づく不公平に頓着しない。

たぶん、「自由と不平等」を特徴とする核家族は、実力で争う以外の秩序の形成方法を持たないのだと思う。その方法が彼らのスタンダードであることは、二大政党が罵り合い手段を選ばず争って雌雄を決する選挙のあり方や、当事者を戦わせて「正義」を決める司法制度に、如実に表れている。

それ以外の方法を知らないので、彼らは国際社会の秩序も同じやり方で保とうとする。アメリカが覇権を握った途端に冷戦が始まり、共産圏の凋落によって終わったはずが、非「西側」諸国の国力が回復したと見えた瞬間、あっという間に復活したのは、そのためとしか考えられない。

第二次大戦直後、アメリカが圧倒的な実力を誇っていた時期には機能した「実力による正義」(パックス・アメリカーナはこれである)は、その力に陰りが見えると同時に、不正の度合いを増した。

アメリカは弱そうな敵を選んで見せしめに攻撃したり、「敵」と戦う勢力を無条件で支援することで地域をバラバラにし、何とか保たれてきた秩序を粉々に打ち砕いた(コソヴォもウクライナもこのパターンである)。

不公平で、暴力的なものに成り果てた「西側」の覇権が、今なお維持されているのはなぜか。これにも、家族システムの観点から説明を与えることが可能である。

長い間、国際社会を率いてきた「先進国」すなわち「西側」勢力には、核家族と直系家族しかいない。

核家族であるが「平等」の要素を持つフランスは、英米のやり方に違和感を持つことがあるはずだが、十分な発言力を持たない。

直系家族のドイツと日本も、「権威」の観点から、過度の実力主義には眉を顰めるはずだが、正義よりも家系存続を重視する傾向、差異による秩序を好む傾向(「先進国と途上国」「西側とそれ以外」といった差異があると安心するのだ)から抵抗しない。

しかし、最も進化した家族システム(共同体家族)を持つ人々が、残らず近代化の過程を完了し、安定した実力を備えた暁にはどうであろうか。

ユーラシア大陸で多様性を引き受けつつ秩序を保つ術を身につけてきた彼らは、決して西側のやり方に満足しないだろう。

そういうわけで、もし「西側」がそのやり方を変えない(変えられない)なら、核家族システムの覇権は間もなく(10年後か100年後かは知らない)終わる。その次に、共同体家族の人々がどんな秩序を作ってくれるのか、現在の私には想像がつかない。しかし、共同体家族システムの意義については今回ずいぶん考えたので、後日書きたいと思っている。

最後に念のため。私は決して核家族システムが倫理的に問題があるとか徳がないとかそういうことを言っているのではない。ただ、国際社会を統べるシステムには適していないと言っているだけである。

[付]コソヴォのその後

コソヴォは2008年にアメリカとの密接な協議の下でセルビアから一方的に独立を宣言する。日本を含む西側諸国はこれを直ちに承認したが、承認を拒否する国も多く(wikiによると承認国は93カ国、承認拒否は85カ国)、「将来的に国際社会から一致した承認を得られるかどうかは未だ不透明」とされている(wiki)。

独立を果たした(というかバラバラになった)旧ユーゴ加盟国の状況は、何とかまとまっていた時代と比べ、どこも悪化ないし停滞しているが、コソヴォの状況はとりわけ厳しい(人口の指標はこちら。https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Kosovo)

詳しい分析をする能力はないが、歴史的つながりの深い周辺の大国との絆を絶たれ、多数の国が承認を拒否する中で、一度も国家として機能したことがない小国が繁栄していくのが困難であろうということは分かる。西側との絆は、教育水準の高い若者のEUへの吸収を促すだけなので、地域にとってはマイナスの方が大きいように思われる。

コソヴォの運命は、西側に過度に接近した場合のウクライナの運命である。

しかし、私は思うのだが、ウクライナが本当に壊滅的な状況になったとき、無理をしても手を差し伸べるのはロシアである。歴史的な関係もあるし、共同体家族にはそのメンタリティがある。その辺りのことも、私たちはもう少し理解した方がいいと思う。

情報ソース

○ウクライナ情勢およびウクライナとロシアの関係に関する事実とその評価については以下の文献に基本的に依拠し、教科書的な書籍、wikiなどの辞書的なサイトを補完的に用いました。

Maciej Nowicki, We Live in a World of Ailing Powers, An Interview with Emmanuel Todd, 2017

エマニュエル・トッド「「ドイツ帝国」が世界を破滅させる」(文春新書、2015年)

○コソヴォ問題およびボスニア内戦に関する事実とその評価については以下の文献に基本的に依拠し、教科書的な書籍、wikiなどの辞書的なサイトを補完的に用いました。

柴宜弘『ユーゴスラヴィア現代史 新版』(岩波新書、2021年)

(写真は Helga KattingerによるPixabayからの画像)

(2022年3月15日 satokotatsui.com 初出)