- 1951 「パリ盆地のフランス」 と 非フランス的要素

- 1961 トッド10歳の夢 歴史と科学的発見

- 1968 パリ 五月革命の精神

- 1968〜1975 パリ、ケンブリッジ、フランス帰国

- (1)「心性(メンタリティ)」に出会う

- (2)家族研究と出会う

- エドマンド・リーチの「酷評」ーアカデミアとの不和のはじまり

- 1976 「最後の転落」出版 ー奔放な学問が始まった

エマニュエル・トッドは、不思議な研究者です。歴史家、歴史人口学者、家族人類学者などいろいろな肩書きがあって、権威ある出版社から何冊も学術書を出している著名な研究者なのに、大学に所属していない。

同じ知識人でも、思想家やジャーナリストであれば、大学人でないのは普通です。しかしトッドは学術研究者なのです。17世紀や18世紀ならともかく、学問の制度化が進み、大学が学術全般を統括するのが当たり前となったこの時代において、彼のような学者の存在は、かなり珍しいことといえます1トッドの肩書きが定まらないのも、彼が大学という制度に属していないためと考えられます。。

しかし、この自由な立ち位置があってこそ、トッドはトッドになり得たのだと私は思うので、いったいどうやるとこういう研究者ができあがるのか。その成り立ちを追ってみました。

1951 「パリ盆地のフランス」 と 非フランス的要素

エマニュエル・トッドは、1951年、パリ郊外のサンジェルマン・アン・レー(Saint-Germain-en-Laye)というコミューンで生まれました。行政単位でいうと、イル・ド・フランス地域圏(首府はパリ)イヴリーヌ県に属します。

トッドの本には「パリ盆地のフランス」という言葉が出てきます。後でご説明する家族システムによる分類では、フランスは大きく2つに分かれるのです。自由主義的で平等主義的な核家族のフランスと、権威主義的な直系家族のフランス。このうち、前者、自由主義的で平等主義的な価値観を代表するのが、「パリ盆地のフランス」です。

トッドは、その「パリ盆地」で生まれ育った人であるということは、記憶にとどめていただくとよいかもしれません。

一方で、彼は、自らの家系の中にある「非フランス的要素」にもよく言及します。母方にユダヤ系の知識人の系譜があること(『シャルリとは誰か?』239頁以下、『エマニュエル・トッドの思考地図』121頁以下等)、父方はイギリス出身の家系であること(『思考地図』122頁等)、等々。

トッドがこれらに「よく言及する」のは、彼の学問にとって重要な(と彼が考える)2つの要素を象徴しているためです。

1つは、彼が、フランス社会のど真ん中にいる知識人とは少し異なり、「外側から」フランス社会を見る視点を持っているということ、もう1つは、彼はイギリス的な経験主義(実証主義)をよしとする「アンチ観念論」の伝統に与しているということです。

後者について、少し続けます。

彼の父、オリヴィエは、ジャーナリストとして成功した人ですが、すでに述べたようにイギリス系の家系で、自身も、大学教育はイギリスで受けています。観念的な大陸哲学に批判的なバートランド・ラッセルやヴィトゲンシュタインが活躍していたその時代に、ケンブリッジで哲学を学んだ人です。

また、トッドが「とても知的で、厳格な知性の持ち主であった」と語る母アンヌ・マリーは、彼に「ただ言葉を羅列するだけの無意味なおしゃべり」をしないよう厳しく躾けたといいます。アンヌ・マリーの父ポール・ニザン(文学者、ジャーナリスト、共産主義の活動家)は、やはりフランスの大学における哲学に批判的な人でした。

トッドは、くだけたおしゃべりの中で、私は自分自身の家系からフランスとドイツの哲学に対する敵愾心を引き継いだ(『問題は英国ではない、EUなのだ』86頁)、と語っていますが、「家系」の影響かどうかはともかく、彼が、哲学や思想を概して「無意味なおしゃべり」と考えていること、事実に基づく分析こそが真実への道であると考えるタイプの知識人であることはじじつであり、重要な点といえます。

- 「パリ盆地のフランス」で生まれ育つ

- 家系の「非フランス的要素」が外部者の視点を育んだ

- 観念的な哲学・思想を嫌い、イギリス的経験主義(実証主義)を好む

1961 トッド10歳の夢 歴史と科学的発見

少年トッドは将来に何を夢見ていたのか。

彼は2つのことを語っています。

1つは、歴史家になりたかったということ(『エマニュエル・トッドの思考地図』23頁、『問題は英国ではない、EUなのだ』78頁等)、もう1つは、偉大な学者になりたかった、それも、パスツールやニュートンのように新しいことを発見する人になりたかった(『世界像革命』122頁)、ということです。

とにかく私は、10歳のとき、「歴史家になりたい」と思いました。なぜかはよく分かりません。

『問題は英国ではない、EUなのだ』78頁

「歴史家」というのは、彼の中では「歴史を観察する」人間のことで、「歴史を哲学する」人間のことではありません。この点は一貫しています。考古学の本やら、古代文明の本やらを読んで、「こうだったのか、ああだったのか」と想像し、自ら地図を描いたりしてみる。歴史上の戦争に胸をときめかせ、スパルタの強さ、カルタゴの将軍ハンニバルに魅了される。少年トッドの情熱は、ひたすら歴史の本を読み漁り、歴史上の事実に触れることにありました。

一方で、彼は、偉大な学者になりたいと夢見ていた。

いずれも自身による回想ですから、割り引いて聞く必要があるかもしれませんが、歴史に魅了され、かつ、パスツールやニュートンのような大発見をなすことを夢見ていた少年は、その後20年の間に、まさにその通りのことを成し遂げます。

彼がどれほどの興奮と喜びでその日を迎えたか。

ちょっと想像もつかないほどのことだと思います。

ところが。

少し予告しておきます。実際には、彼の発見はまったく理解されず、受け入れられません。そして、世間の反発や無理解に立ち向かうところから、彼の本当の学者人生が始まることになるのです。

- 歴史家になりたかった

- パスツールやニュートンのような大発見を夢見ていた

- 20年後、歴史学上の大発見を成し遂げた

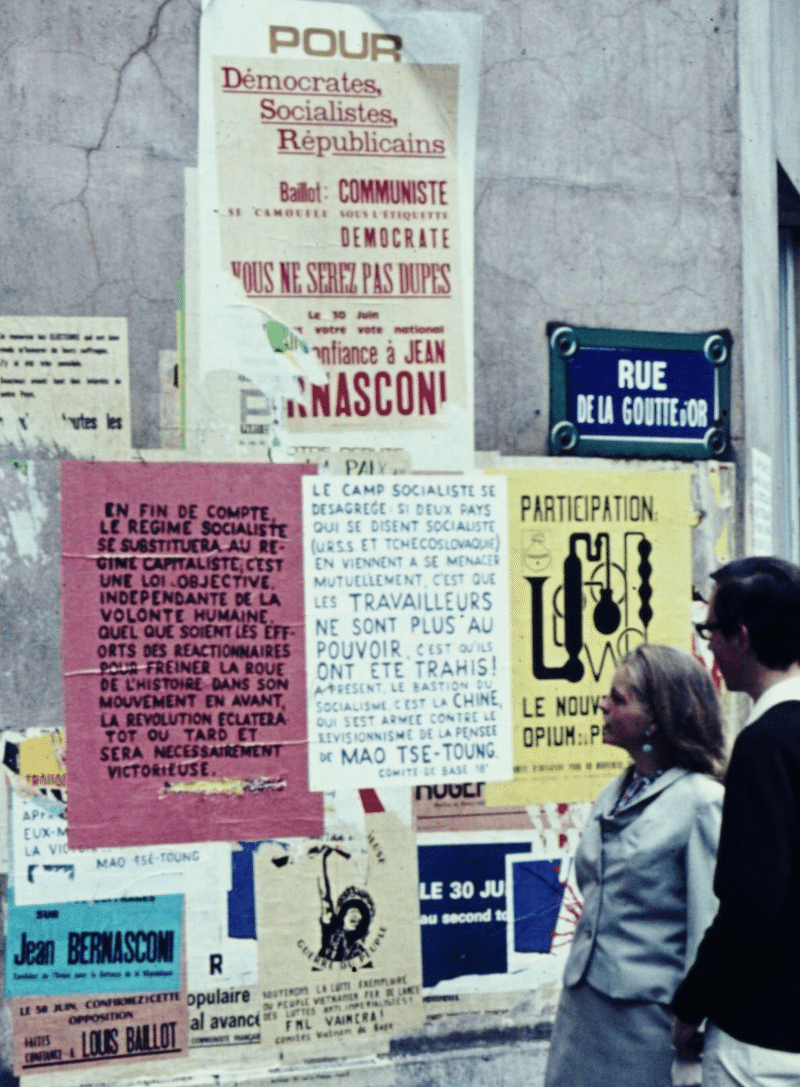

1968 パリ 五月革命の精神

1951年生まれのトッドは、世界中で巻き起こった大学紛争を当事者として経験した世代です(日本だと高橋源一郎さんが同じ1951年、内田樹さんが50年の生まれです)。フランスのそれはとくに激しく、学生と労働者が結集、内戦や革命が起きることが危惧されるほどでした(日本語では五月革命、フランス語ではMai 68として知られます)。

私は1968年5月(パリ五月革命)を経験しました。パリの街頭に出て、走り回って、舗道の石をはがして警官に向かって投げました。下手なので他のデモ参加者の上に落ちてしまったけれど。

『グローバリズム以後』101頁

このとき、トッドは高校生で、活動家としてフランス共産党に所属していました(戦後のフランスは社会全体の共産党支持率がかなり高い社会でしたので、若者のフランス共産党所属はそれほど珍しいことではないと思われます)(『トッド自身を語る』61頁等)。

フランス的知識人の典型というものがあります。哲学者や思想家を名乗り、自らの思想を基盤に、現在進行中の社会的・政治的事象に対して積極的に態度表明することを役割と自認する。古くはジャン・ジャック・ルソー、ジャン=ポール・サルトル、比較的最近ではジャック=デリダとか、ジャック=アタリのような人びとでしょうか。

トッドはすでに述べたように「哲学嫌い」であり、自分はこのような知識人とは違うと繰り返し述べています。

パリ型またはフランス型の知識人の役割を、私はあまり好きではないということです。‥‥私という存在を、職業的、心理的、知的なレベルで基本的に支えているのは、研究である。つまり、現実の分析であり、現実の観察、現実の描写そして現実とその多様性を理解するために努力することです。

『世界像革命』116頁

しかし、彼が、研究室に引きこもり、論文を書く以外の社会的発言を一切しない学者であったかといえば、全くそうではないのです。その研究者人生において、彼はしばしば政治的・社会的問題について公に発言し、討論に参加しました。それも、ときには人を寄せ付けないほどに断固とした態度で、敢然とそれを行ったのです。

彼が自らが科学者として得た専門的知見をどんなときに、どんなふうに使ったか。そのアンガジュマン(engagement(仏)社会参加)の仕方は、彼の中に「1968年5月」の時代精神が、最良のかたちで生き延びていることを見せつけます。少し下の世代である私から見ると「知的なものごとの価値に対する信頼感」と「社会変革への意思」というようなものが、煌めいているのです。

ただし、こちらに関しても、彼が勝利を収めることは決してありませんでした。つまり、政治的論争に参加して、彼の思い通りに事が運んだことは一度もない。

しかし、政治的敗北は、研究者としてのトッドにとっては、祝福であったように私には思えます。ままならなさに直面したことで、社会(とくに人々の心)の真実を見る彼の目線は、いっそう曇りなく磨かれることになりましたから(後でもう少し詳しく述べますね)。

- 大学紛争世代

- 社会に積極的に意見表明するフランス型知識人の典型を嫌う

- 科学者として言うべきことがあれば果敢にアンガジュマン(社会参加)

1968〜1975 パリ、ケンブリッジ、フランス帰国

トッドの研究歴は、パリ・ソルボンヌ大学から始まります(彼は同時に名門グランゼコール(テクノクラート養成校)であるパリ政治学院にも通っており(修了証も取得)、得意な数学を生かして統計学の授業を取ったことを語っています(『エマニュエル・トッドの思考地図』152-3頁))。

*「けっ、エリートめ」と感じさせる学歴ですが、「エリートコースではない」というのが本人の言です。パリ大学の歴史学部というのは大した学歴ではなく(文系なら高等師範学校を目指すのがエリートだとか)、将来を案じた父親の勧めでパリ政治学院にも入学するということになったのだそうです(同前)。当時のトッドは「理系がちょっと得意というだけのまったく凡庸な生徒」であったため、「入学したものの授業についていけず、‥‥途中で退学しようとすら考え」るなど、「政治学院時代は本当に苦労した」(前掲111−112頁)と語っています。

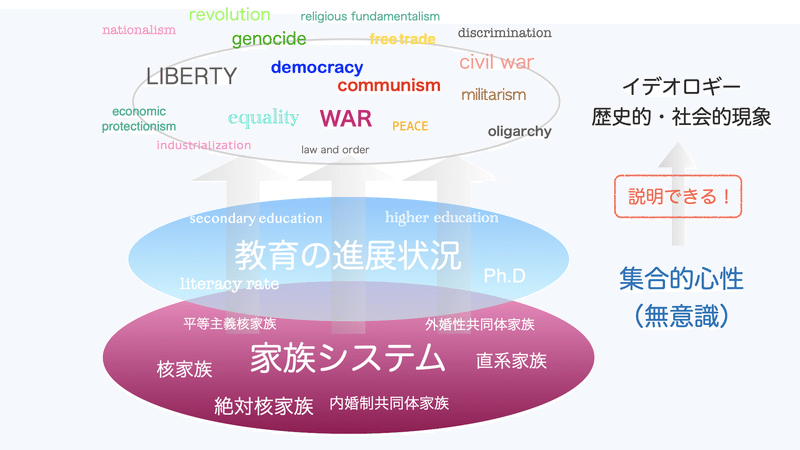

歴史家になるために入ったソルボンヌで、トッドは、彼の歴史研究者としての方向性を定める、(便宜的に分けると)2つの潮流に出会っています。彼の理論の骨子を作り上げたものでもあるので、整理してご紹介しておきたいと思います(下の図は彼の理論のイメージです。参考までに載せておくだけなので、ここでは「へー」という感じでご覧ください)。

(1)「心性(メンタリティ)」に出会う

1つは、この頃盛んになっていた「新しい歴史学」の潮流です。

この時代の若い歴史家たちは、歴史の記述が、一般に、著名人、大事件、政治経済に偏りすぎであることに問題意識を持っていました。

例えば、「明治維新によって日本は近代化した」というと、坂本龍馬や西郷隆盛のような「偉い人たち」が活躍したから日本は近代化することができた、という話になりますね(「大河ドラマ史観」といいましょうか)。でも、本当にそうなのか。

坂本や西郷のいた日本には同時代だけで1500万近くの人間が住み、社会を形成していました。坂本や西郷が日本を作ったというよりは、その時代そしてそれより前の時代の全ての人々の暮らしとそれらが織りなす「うねり」が坂本や西郷を生み、日本に近代化を経験させた、というのが真実のはずである。そうであるなら、歴史学は、個々の事件よりも、その「うねり」に着目するべきなのではないか。

そう考えて、それまでの歴史学があまり取り上げてこなかったものごと2要するに「ありとあらゆること」、例えば「気候、死、医学、病気、恐れ、子供、家族、性愛、父性、女性、魔女、周縁性、狂気、夢、におい、書物、民衆文化、祭りなど」(小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)(米田潔弘)を取り上げ、そこから社会を作り上げていたメンタリティ(心性)を浮かび上がらせようとした。それがこの「新しい歴史学」でした。

*「新しい歴史学」について 日本に定着した学問の名称としては「社会史」が一番普及していると思います。自身もその代表的な研究者の一人である阿部謹也さんによる解説がこちらにありますので、ぜひご覧ください。https://kotobank.jp/word/社会史-162062) フランスの動きは「アナール学派」として有名です。「歴史人類学」という名称も用いられますが、これはおそらく「人類に関するありとあらゆることを扱う総合的な学問」として歴史学を行うという宣言なのだろうと思います。

この「新しい歴史学」は時代の潮流でもありましたし、ソルボンヌ大学でトッドを指導したエマニュエル・ル=ロワ=ラデュリはその中心人物でした(トッドは彼の元で修士論文を書いています)。

トッドが確立した理論は、家族システムや教育の普及度から社会の現実を説明するものですが、前者(家族システムや教育の普及度)と後者(社会)を媒介するものはつねにメンタリティ(心性)です。なぜ家族システムが政治経済システムと関連し、教育の普及度が近代化の度合いに関わるのか。その答えは「それらがメンタリティ(心性)を左右するから」なのです。

トッドは、歴史の根本にあるのは経済(物質)でも思想でもなく社会の深層にあるメンタリティ(心性)であるという感覚を、この「新しい歴史学」から受け継いでいます。この感覚があればこそ、トッドは、経済中心思想(19〜20世紀の時代精神!マルクスの唯物史観はその代表だがそれだけに限りません)から抜け出し、歴史学上のブレイクスルーを達成することができたのですから、彼の歴史家としての基礎を築いたという意味で、ソルボンヌ時代の学びが及ぼした影響は甚大といえます。

(2)家族研究と出会う

もう一つ、重要なことは、歴史人口学との出会いです。

* なお、歴史人口学も「新しい歴史学」の潮流の中にある、その1ジャンルといってよい学問分野ですが、トッドの理論形成史においてとくに重要なので、区別して扱います。

ソルボンヌ大学の学部生の頃、単位を取る必要から、たまたま「歴史人口学」という科目に登録しました。

『問題は英国ではない、EUなのだ』82頁

そこで出会ったのが、ジャック・デュパキエ (1922-2010) という非常に才能豊かな先生でした。フランスの偉大な歴史人口学者の一人で、非常に授業がうまかった。彼はさまざまな資料を配布してくれました。私はそれに釘づけになりました。たとえば、18世紀フランスの農民の生活を具体的に想起させるような資料です。

とにかく、歴史人口学の授業が面白くて仕方がなかった。歴史人口学は統計を扱う学問ですから、数学好きだったということも手伝ったのだと思います。

さらに、トッドは、ソルボンヌで修士号を取得した後、「家系の伝統に則っ(て)」(同前83頁)留学したイギリス・ケンブリッジ大学で、ピーター・ラスレットと出会います。

ラスレットはその頃、研究グループを立ち上げ(the Cambridge Group for the History of Population & Social Structure)、歴史人口学、中でも統計的な手法による家族や世帯の研究に熱中していました。

ここで、トッドは家族研究に出会うのです。これで、トッドの理論の核となる3要素、①心性、②家族、③教育のうちの2つが揃いました。

トッドはラスレットの下で学び、博士号を取得します(1976年。論文タイトルは「工業化以前の欧州における七つの農民共同体。フランス、イタリア及びスウェーデンの地方小教区の比較研究 (Seven peasant communities in pre-industrial Europe. A comparative study of French, Italian and Swedish rural parishes) 」)。

一方で、トッドとラスレットの間には当初から「根本的な不一致」(『世界像革命』108頁)があったこともじじつのようで、博士論文も反ラスレット的探究の産物です。

ラスレットは当時、イギリスの家族が17世紀にはすでに個人主義的で核家族であったことを発見したところでした(同前)。歴史学および一般の常識は、家族制度は「農村時代の大家族→工業化→近代的核家族」という過程で「発展」すると考えていたので(マルクスやヴェーバーが作り上げた歴史観のようです)、「工業化以前の核家族」は大きな発見でした。

「イギリスでは農村時代から核家族が普通だった」という発見の後で、何を構想するか。ここに、ラスレットとトッドの「不一致」がありました。ラスレットの方は、「ヨーロッパ中で(工業化以前から)主要な家族形態は核家族であったに違いない」と考えたそうです。「彼は一時、過去の農民大家族というのは全くの神話であると宣言し、核家族をあらゆる時代、あらゆる場所に支配的な普遍的組織様式の地位にまで高めようとしたのである。」(『家族システムの起源1上』22頁)

これに対し、トッドの方は、「ヨーロッパには多様な家族制度があったに違いない」と考え、ヨーロッパ各地を探し回った。

この点に関してはトッドの勝利(?)で、彼は実際に多様な家族制度を発見し、上記の論文を書きました(私は未読です)。これがのちの「発見」の基礎の一つとなるのですが、それはまだ少し先の話です。

- ソルボンヌで「心性史」に触れる。

- ケンブリッジで「家族研究」に出会う。

エドマンド・リーチの「酷評」ーアカデミアとの不和のはじまり

ところで、トッドは、博士号を取得した後、研究者としてケンブリッジに残ることを希望していたようです。もし希望が叶っていれば、トッドは大学で研究職につき、アカデミアの一員としてキャリアを重ねていたかもしれません。しかし、大学に残る第一歩、研究員となるための審査の過程でエドマンド・リーチ(写真。人類学の大御所です)に論文を酷評され、その道は絶たれます(トッドは「これがその後も続くことになる私と大学機関との衝突の始まり」だったと述べています。(事実関係を含め『エマニュエル・トッドの思考地図』113頁))。

審査委員の三人のうち、リーチ以外の二人はトッドの論文を高く評価したということですから、彼の論文のクオリティに大きな問題があったわけではないでしょう。しかし、リーチは「酷評」し、「こんな研究を続けるのであれば博士号を授けてはダメだ」とまで言った。

トッドはリーチを「非常に尊敬していた」と言っていますが、その後のトッドの研究を知る者から見ると、リーチがトッドの研究に対して感情的に反応した理由はわかるような気がします(もちろん「気がする」だけです。人類学の専門の方に意見を聞いてみたい)。

トッドとリーチはどちらも家族システムや政治システムに関心を持っていますが、方向性はまったく違います。

研究の中で家族システムを用いるときのトッドの態度は基本的に「統計学者」のものです。教会に残る古い資料を集計して往時の家族システムを蘇らせることに喜びを見出したり、リーチのような人類学者が書いた文献をもとに家族システムを分析・分類し、家族システムと政治的イデオロギーとの関連性を解析したり。もちろん、彼は「事実」に関心を持っているのですが、この領域での彼の情熱は、深層にある真実を、統計データから探り出すことにあるのです。

統計学者として人類学データを扱うトッドの手つき、枝葉を削ぎ落としたデータから政治的イデオロギーを論じ、今すぐ歴史の書き換えにすら乗り出しかねない。そんな青年トッドの姿勢が、フィールド・ワークを事とし、慎重で粘り強い調査から社会の構造を見出し変化を跡づけようとしてきた、定年間際のリーチにどう映るか。

「何も分かってない」「こんな研究を続けるなら辞めてしまえ」とムカっ腹を立て、申請を却下する。大いにありそうなことではないでしょうか。

ともかく、トッドは、リーチによって大学に残る道を断たれ、フランスに帰国することになるのです。

エドマンド・リーチに否定され、大学に残る道を絶たれる

1976 「最後の転落」出版 ー奔放な学問が始まった

1976年は、トッドの最初の著書「最後の転落」(La Chute Finale)が出版された年です(日本での出版は2013年)。

これはトッドの「大発見」以前の著書であり、分析手法も「発見後」のものとはいくらか異なりますが、ともかく、冷戦の真っただ中、西欧諸国がソヴィエト連邦を超大国と見ていたそのときに、共産主義体制が崩壊の過程にあることを論じ、のちに「予言者」の名声とともに彼の名を世界に知らしめることになった本です。

大変面白い本ではありますが、中身は本講座にとっては重要ではありません。しかし、出版をめぐる経緯は、トッドのフランス社会での立ち位置を理解するという目的のために興味深いものです。

この本は、トッドの博士論文とは基本的に無関係です。彼は博士論文を書き上げた後、ハンガリーを旅行しました。そこで「現実の共産主義の物質的貧弱さ」を眼前にした後、パリに戻り、「偶然」ソ連で乳児死亡率が増加に転じていることを示すデータを目にする。かつて共産党の党員であり、共産主義の行く末に大いに関心を持つ彼は、「ソ連邦と共産主義が崩壊に向かっている」という直感を形にしたいという欲求を抱き、唐突に「最後の転落」の原稿を書き上げるのです(『最後の転落』10頁以下)。

問題はここからです。

まだ何者でもない、25歳の若者が書いた本が出版され、評判を取るというのは普通のことではありません。トッドの非凡な能力のゆえであることはもちろんとしても、もう一つの要素を指摘しないわけにはいかないでしょう。

トッドは手ぶらで書いたその原稿をどうしたか。

ケンブリッジの指導教員に見せたらお蔵入りになったに違いないこの原稿を、トッドは、ジャーナリストである父オリヴィエに見せるのです。

原稿を読んだオリヴィエと彼の友人(ジャン=フランソワ・ルヴェル(哲学者・政治批評家))が「面白い」と評価し、話をつないだことで、この本は権威ある出版社から出版されます。本は話題となり(「トッド自身を語る」74-76頁)、トッドはテレビ出演もしたそうです(『最後の転落』11頁)。つまり、本の出版(と、おそらくは「成功」)には、トッドが、知的エスタブリッシュメントの世界の子息であったという事実が大きく関わっているのです。

この辺りのことを、トッドの恩師の一人であるル=ロワ=ラデュリは「最後の転落」の批評の中で次のように書いています。

若き歴史学者が、その出発点において、かくも鋭敏で、かくも広大で、かくも大胆な本をものするのは稀である。「大御所たち」はそのことで、トッドに苦言を呈するだろうか。おそらくそんなことはすまい。有り難いことに、いまは1950年ではない。あの頃は、歴史研究者が40歳を過ぎるより前に最初の本を出版するのは、フランスの大学では時として良く見られなかったものだ。トッドは毛並みが良いから、すでに15年も得をしたわけである。

『最後の転落』439頁

『ル・モンド』1976年12月10日

この本は大変よく売れ、毀誉褒貶の渦を巻き起こしますが、やがて(多くの話題書と同様に)忘れられます。彼が「予言者」の名声を得るのは、現実にソ連が崩壊し、この本が再販された1991年以降のことです。

しかし、この本の商業的成功により、トッドは「売れる著者」としての地位を手にします。専門主義と形式主義(査読誌への論文掲載数や引用数が評価の指標となるような事態を指しています)が蔓延る、20世紀後半以降のこの学問世界において、25歳のトッドは、一人で執筆した学術的作品をいきなり著書として出版するという途方もない権利を我がものにするのです。

実際、これ以降の彼の研究の成果物は、学術誌への掲載というステップを経ることなく、つねに著書として出版されていきます(トッドは大学に残ることこそできませんでしたが、博士号を取った研究者であり、まもなく国立人口学研究所という研究機関の研究員となるのですから、論文を学術誌に掲載することは可能であったはずです)。

このことは、おそらく、アカデミズムの世界で彼が受けた冷遇と無関係ではないでしょう。上述のル=ロワ=ラデュリのコメントには、「大御所たち」を牽制することで若きトッドが経験するであろう苦労を和らげようとする老婆心が見て取れますが、果たしてそれが功を奏したかどうか。

しかし、トッドが得たこのポジションが、アカデミズムの枠に囚われない、自由で奔放な学問を可能にした大きな要因であることは疑いありません。これ以降、トッドは、まるでエンゲルスの支援を得たマルクスのように、次々と問題作を世に問うていくことになるのです。

- 『最後の転落』の成功で「学術的著作をいきなり本として出版する権利」を手にしたことが、アカデミズムの枠に囚われない活躍の大きな要因となった。