「トッド・クロニクル(1)」の最後で「マルクスのように」という比喩を使ったのは、トッドには「次代のマルクス」的な面が大いにあるからです。学説は(ある意味では)正反対ですし、トッドは活動家ではない。しかし、二人が歴史(=社会)を見つめる仕方、社会と学問に臨む姿勢にはたしかに共通性があり、トッド自身も、マルクスを尊敬していると公言しています。そこで、両者の違い、共通点がどのあたりにあるのかを、まとめておきたいと思います。

(1)経済か心性か

以下は、マルクス『ドイツ・イデオロギー』の序文です。

人間はこれまで、自分自身について、自分たちがなんでありまたなんであるべきかについて、いつもまちがった観念をいだいてきた。神とか規範的人間とかについての自分達の観念にしたがって、自分達の諸関係をつくってきた。‥‥人間を萎縮させているこうした夢想、理念、教条、空想というくびきから、われわれは人間を解放しようではないか。われわれは、思想のこのような支配に反逆しようではないか。ある者は、こうした思い込みを人間の本質にふさわしい思想にとりかえることを人間に教えようと言い、他の者は、こうした思い込みにたいして批判的な態度をとることを教えようと言い、また別の者は、そうしうたものを頭のなかから追い出そうと言う。そうすれば、今ある現実は崩れさるであろう、というのだ。‥中略‥

新訳刊行委員会『新訳 ドイツ・イデオロギー』(現代文化研究所 2000年)8-10頁

かつて、あるけなげな男が、人間が水におぼれるのはたんに重力の思想にとりつかれているからにすぎないと思いこんだ。だから‥‥この観念〔重力の思想〕を‥‥頭から追放してしまえば、人間はどんな水難からもまぬかれるというのだ。この男は、生涯をかけて重力という幻想‥‥とたたかった。このけなげな男こそ、ドイツの新しい革命的な哲学者たちの典型だったのである。

この文章で、マルクスは彼の出身国ドイツの知識人を批判しているのですが‥‥これを初めて読んだとき、私は「なんだ。まるでトッドが書いたみたいじゃないか」と感じました。

最後の「ドイツの新しい革命的な哲学者」の部分を、「フランスの典型的知識人」に変えてみて下さい。彼らの観念論、思想ばかりを重大視して現実を見ず、思想を変革すれば現実が変わると信じている愚かしさを笑い物にするこの姿勢、トッドとマルクスはまるで双子のように似ています。

マルクスとトッドは、現実に対する感受性を共有しているのです。彼らは「何かが現実を動かしている」ことを感じ取っています。知識人が論じる思想や哲学とは無関係の「何か」。彼らが揃って行ったのは、その探究だと思います。

出した結論は異なりました。

マルクスは、現実の土台にあるのは、物質=経済だと考えた。マルクスは「これまでのすべての社会の歴史は階級闘争の歴史である」と述べていますが、階級闘争をもたらすのは資本家による労働者の搾取などの、経済上の矛盾であると考えました。

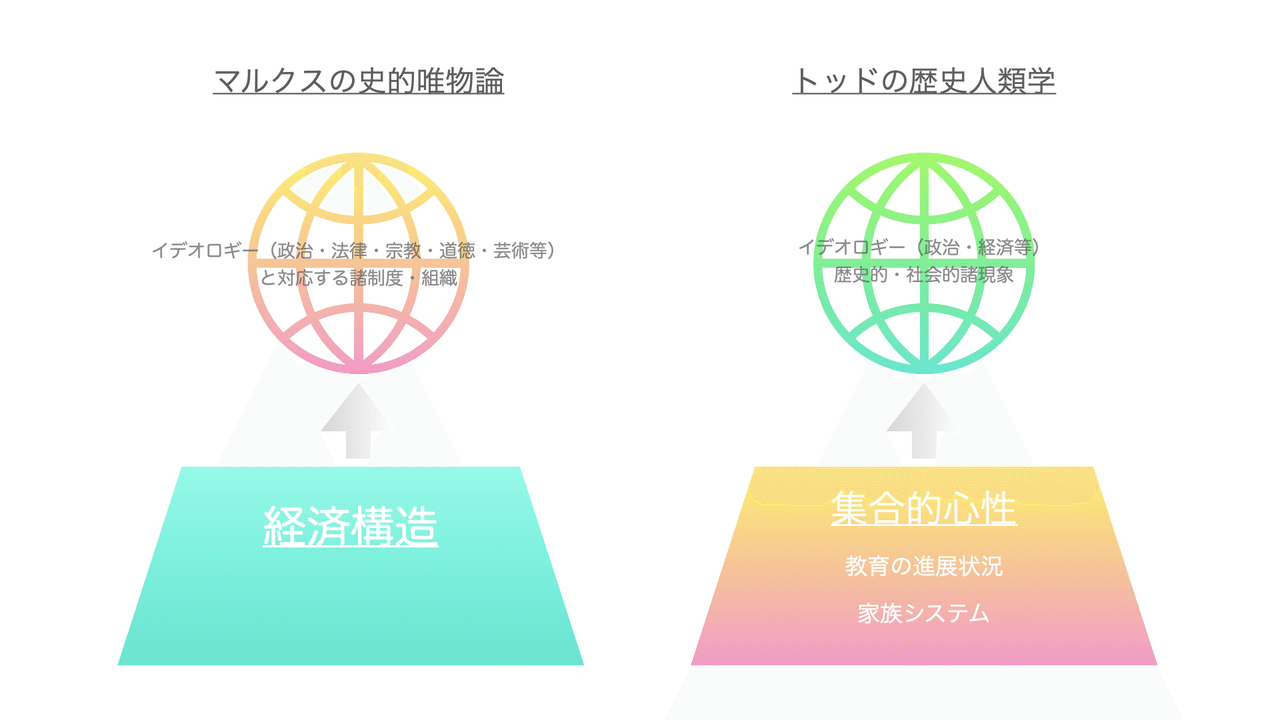

マルクスにおける「経済」の部分を(家族システムや教育が規定する)「心性」に変えたのがトッドです。

両者の違いについて、トッドは次のように語ります。

論理的に言えば、イデオロギーは社会・経済的階層構造に一致するとの立場から出てくる説明モデルと、イデオロギーは家族構造に一致するとの立場から出てくる説明モデルとの間には、たしかに違いはない。マルクス主義的モデルと人類学的モデルの真の違いは、前者は観察された事実を説明できないのに対して、後者はそれを説明するという点なのである。共産主義型の革命は、大量の労働者階級を抱えた進んだ工業国には起こらず、伝統的農民文化が共同体型であった国に起こった。別の言葉で言えば、歴史的な事実のデータは、マルクス主義的仮説の無効を証明し、人類学的仮説の正しさを証明するのである。

『新ヨーロッパ大全 I 』2頁(『世界の多様性』にもほぼ同じ文章がある)

ちょっと不遜に聞こえるでしょうか。トッドは「マルクスの説は間違っていたが自分の説は正しい。そこが違う」と言っている。実際、トッドとマルクスは、「マルクスが見誤った真実をトッドが見出した」といってよい関係にあります。

しかし、トッドは、マルクスよりも自分の方が優れているとは思っていないと思います。単に、マルクスには十分なデータがなく、自分にはあった。そう考えていると思います。「科学者」としてのこのような姿勢も、トッドとマルクスの共通点といえると思います(私はマルクスのことはそれほどよく知りませんが)。

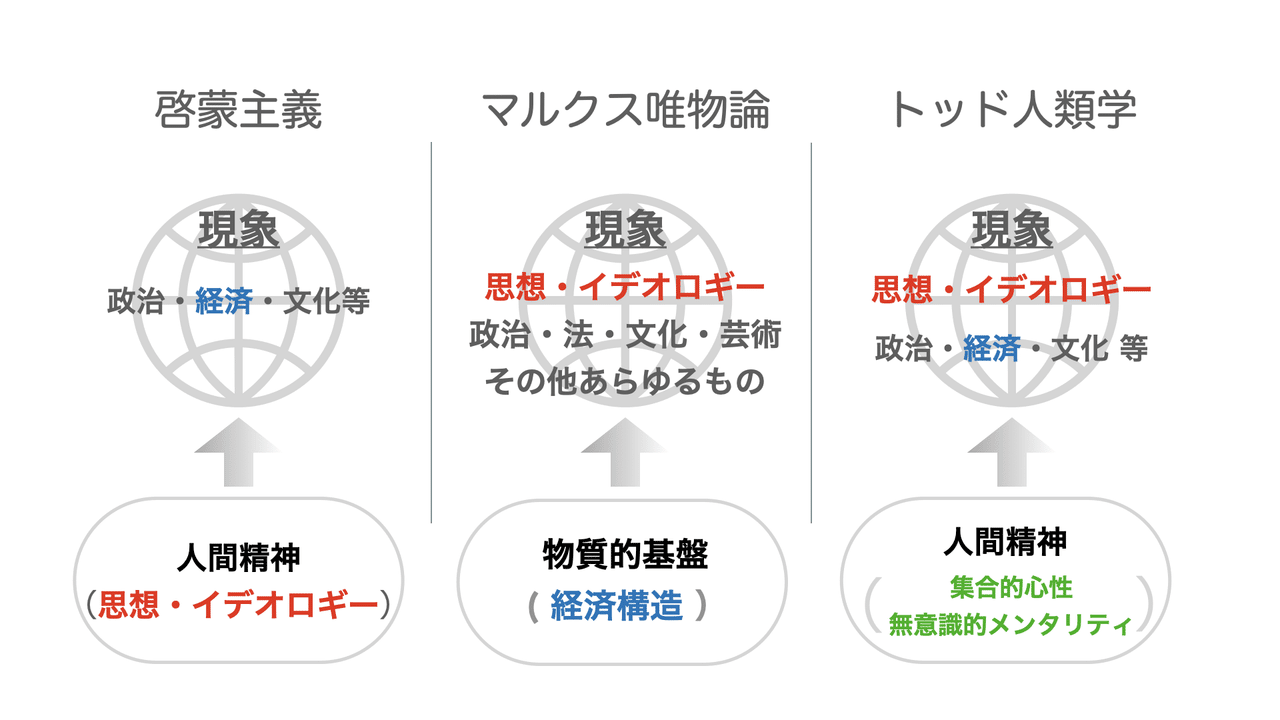

歴史を動かすものは何か?-- 啓蒙、マルクス、トッド マルクス以前の主流、啓蒙主義の伝統を汲む哲学者たち(ヘーゲルとか)は、歴史の中心に当然のように「人間精神」を置いていました。これに対し、マルクスは「人間精神(思想やイデオロギー)を規定しているのは物質的基盤(経済構造)である」と考えた。マルクスは「人間精神の進歩 → 経済(その他もろもろの)発展」と考える啓蒙主義の伝統を打ち捨てて、経済それ自体を発展をもたらす自律的な要素と捉えたわけです。 なぜマルクスはこのように考えるに至ったのか。その一因として、トッドは、マルクス・エンゲルスが見た19世紀中葉のヨーロッパにおける「教育と経済の分離」を指摘しています。当時、いち早く産業革命を達成していたのは、より識字化が進んでいたドイツ、スウェーデン、スイスではなく、教育面では凡庸なイギリスでした。トッドによれば、これは一時的なもの、それも単純な工場労働者のみを必要とした第一次産業革命の間だけのことで(+イギリスの先行は家族システムから説明ができる)、発展が多様化をもたらす第二次産業革命の局面では、教育水準と経済発展の軌道は再び一致するのですが、ともかく19世紀の一時期には両者は分離していた。この状況において、イギリスの「工業的テイクオフと、それに引き替えてのドイツの遅れに仰天したマルクスとエンゲルスは、経済発展の自律性を主張する解釈モデルを作り上げた」のだとトッドは述べています(『新ヨーロッパ大全 I』189頁)。 トッドは再び人間精神を歴史の中心に据えましたので、その点では啓蒙の伝統を受け継いでいるといえます。しかし、その中身は、「思想やイデオロギー」ではなく、無意識的なメンタリティである。啓蒙からマルクス、トッドへの流れは、下の図のように整理することが可能です。

(2)「アカデミズムなどクソ喰らえ」

トッドは国立の研究機関に定年まで勤めたカタギの研究者ですが、研究成果の発表の仕方、アカデミアとの距離感など、研究者としての奔放さは相当なものです。この点について、トッドはマルクスへの共感を隠しません。

私の生涯のすべての時期にわたって、マルクスという人物、マルクスが体現する思想家としての型、それに、全面的に己の作品の中にアンガジュマンを行いながら、大学等が要求する約束事からは全面的に自由であったそのあり方は、一種、実存的モデルであった

『トッド 自身を語る』92頁(発言は2012年)

『シャルリとは誰か?』のアカデミックではない、攻撃的な書き方は、マルクスを意識しています。少なくとも私としては、あの本は、マルクスへのオマージュのつもりです。大学アカデミズムなどクソ喰らえ、というマルクスの姿勢への共鳴です。

『問題は英国ではない、EUなのだ』101-102頁(発言は2016年)

トッド・クロニクル 1951~1976 の中で、家系における非フランス的要素などから、トッドは、フランス社会を「外部者」として見ていると自認していることを書きましたが、その点でも、マルクスとの共通点を感じているようです。

「彼はドイツ系ユダヤ人でした。そして父親はルター派に改宗した人間です。その後、フランスに渡り、イギリスへの行きます。彼はドイツ語で書いていましたが、ドイツの思想を批判し、またフランスの階級社会を外からの視点で批判しました。さらに、イギリスの政治経済状況をも批判しています。なぜこうしたことが可能だったかというと、彼自身が宗教的なマイノリティ出身だったのみならず、その家系がその宗教から抜け出していたからでしょう。また、そのころ支配的であったヨーロッパの三か国を見たというのも重要な点だと思います。」

『エマニュエル・トッドの思考地図』127頁

「私にとってマルクスは重要な存在です。マルクスは、ドイツ、イギリス、フランスというヨーロッパ文化の三代潮流の交差点に位置し、ヨーロッパ・ユダヤ人の典型です。「マルクス主義」ではなく、そのような存在としてのマルクスが私にとっては大事なのです。」

『問題は英国ではない、EUなのだ』101-102頁(発言は2016年)『エマニュエル・トッドの思考地図』127頁にも類似の発言がある。

トッドは、マルクスが発見できなかった真実をついに発見したにもかかわらず、学界からは拒絶され、政治的なアンガジュマンにおいても、エリートたちから無視されて終わります。その過程で、トッドはマルクスへの敬慕を一層深めていったことでしょう。

そうこうするうちに、資本主義はマルクスの時代のそれのように「獰猛」な様を見せ、「利潤率に取り憑かれた人たち、資本の蓄積の虜になった人たちが再び姿を現」すようになった。

ここに至って、トッドは、かつては「形而上学だ」と思った1「読もうとしたができなかった」とも(『トッド 自身を語る』29頁)という『資本論』を「ついに真剣に」読む態勢になっている、と述べています(『最後の転落』21−22頁(発言は2012年))。

この先、トッドとマルクスの関係にはもう一段、新たな展開があるのかもしれません(フランス語ではすでに『21世紀フランスの階級闘争』(2020年)という本が出ているようです)。